記事監修者:松繁 治 先生

鵞足炎を発症した場合、どのような治療を行うべきか知りたい方はいませんか? 鵞足炎を発症すると膝まわりの痛みや炎症などが出現し、日常生活に支障をきたすおそれがあります。

この記事では、鵞足炎の症状や原因、おもな治療法をご紹介します。具体的な治療法を知ることで、早期からの治療を進められるでしょう。

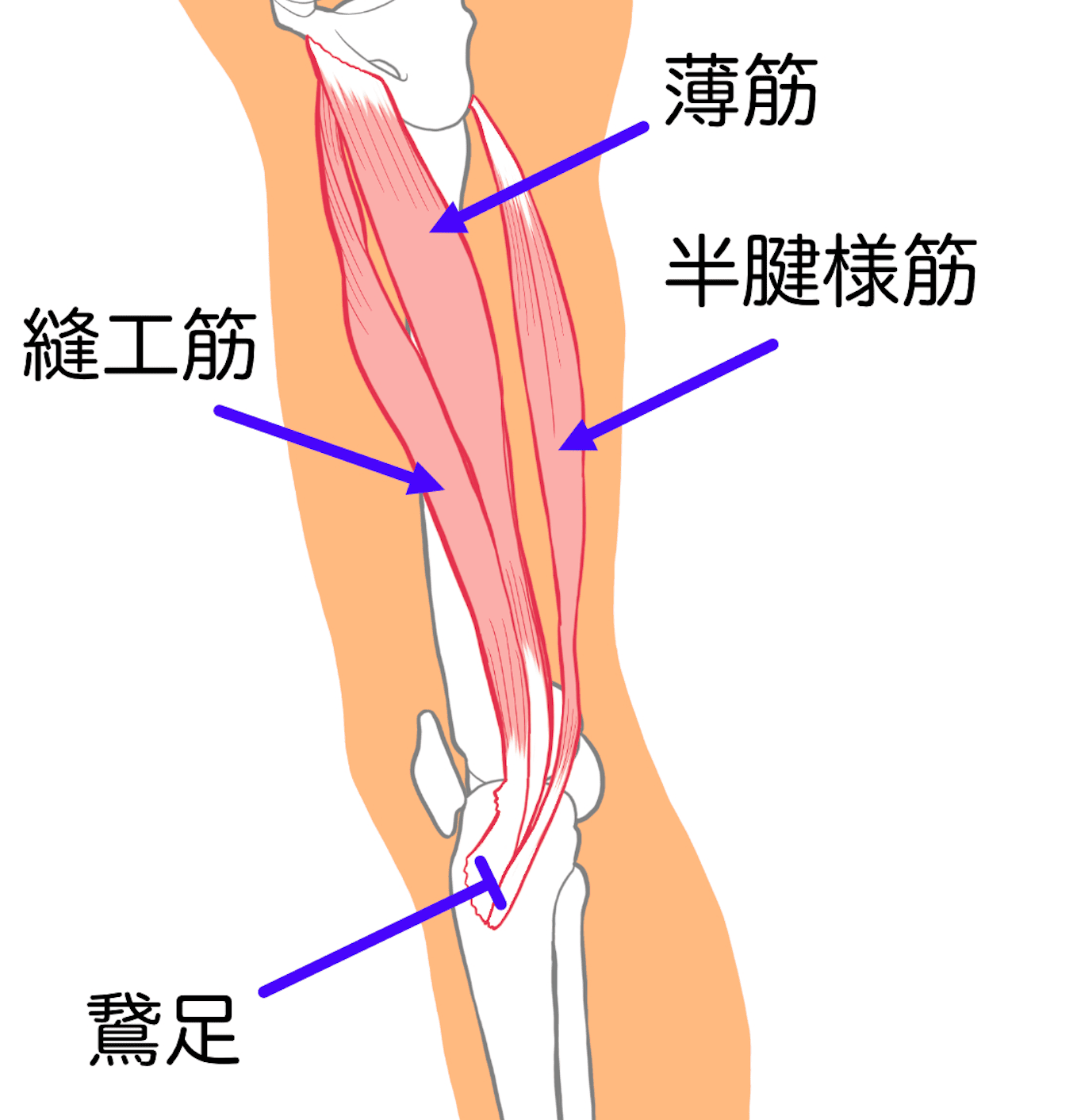

鵞足(がそく)とは?

鵞足とは、膝の内側下方にある、以下の3つの筋肉が集まる部位のことです1)。

- 縫工筋(ほうこうきん)

- 半腱様筋(はんけんようきん)

- 薄筋(はくきん)

鵞足と言う名前は、3本の筋肉の腱が集まる形がガチョウの足に似ていることが由来とされています2)。この部位には滑液包(かつえきほう)と言う小さな袋状の組織があり、骨と軟部組織の間でクッションのような役割があります。

鵞足は日常生活やスポーツ活動において、膝の曲げ伸ばしや股関節の動きに深く関わっている部位です。そのため、この部位に過度な負担がかかると炎症が起こり、鵞足炎の発症につながるのです。

鵞足炎とは?

鵞足炎とは、どのような疾患なのでしょうか。ここでは、鵞足炎のおもな症状や原因を解説します。

鵞足炎のおもな症状

鵞足炎を発症すると、膝の内側下方に痛みや腫れ、赤みが現れます。これらの症状は運動するときや歩行時に強くなる傾向があります2)。発症初期は運動時に痛みを感じますが、炎症が強くなると安静時にも生じることもあるでしょう。

重症化すると、強い痛みが出やすくなり、日常生活にも大きな支障をきたす場合があります。鵞足炎の放置は症状の悪化につながるため、膝の内側に痛みや違和感があれば早めに整形外科のある医療機関を受診することが大切です。

鵞足炎の発症原因

鵞足炎は、鵞足部への繰り返しの負荷によって発症します。鵞足を形成している3つの筋肉は、膝や股関節の動きに関わっているのが特徴です。そのためランニングやサッカーなど、膝や股関節をよく動かすようなスポーツをする方に発症しやすい傾向にあります3)。

また、筋肉の柔軟性の低下も鵞足への負荷を増加させる原因の1つです。スポーツをよくする方はもちろん、身体が硬い方が急に運動する際にも注意が必要です。

鵞足炎に関連・類似する疾患

膝に発症する疾患は鵞足炎だけでなく、さまざまな種類があります。鵞足炎に似た症状を引き起こす疾患もあるため、間違った自己判断を避けるためにも、関連・類似する疾患を知っておきましょう。

変形性膝関節症

変形性膝関節症とは、膝の軟骨が徐々にすり減ることで生じる疾患です。膝関節の軟骨がすり減るため、以下のような症状が現れやすくなります。

- 膝の痛み

- 膝の動かしにくさ

- 関節の変形

変形性膝関節症は膝の疾患の中でもよくみられるもので、女性に多く発症する傾向にあります4)。この疾患の発症原因としては、以下のとおりです。

- 加齢による軟骨の老化

- 体重の増加

- 遺伝的要因

- 運動による関節の負荷

鵞足炎は、変形性膝関節症と合併して発症する割合も高いとされています。その理由として、膝のすり減りによって鵞足に関係する筋肉に負担がかかりやすいことが考えられています1)。

変形性膝関節症についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

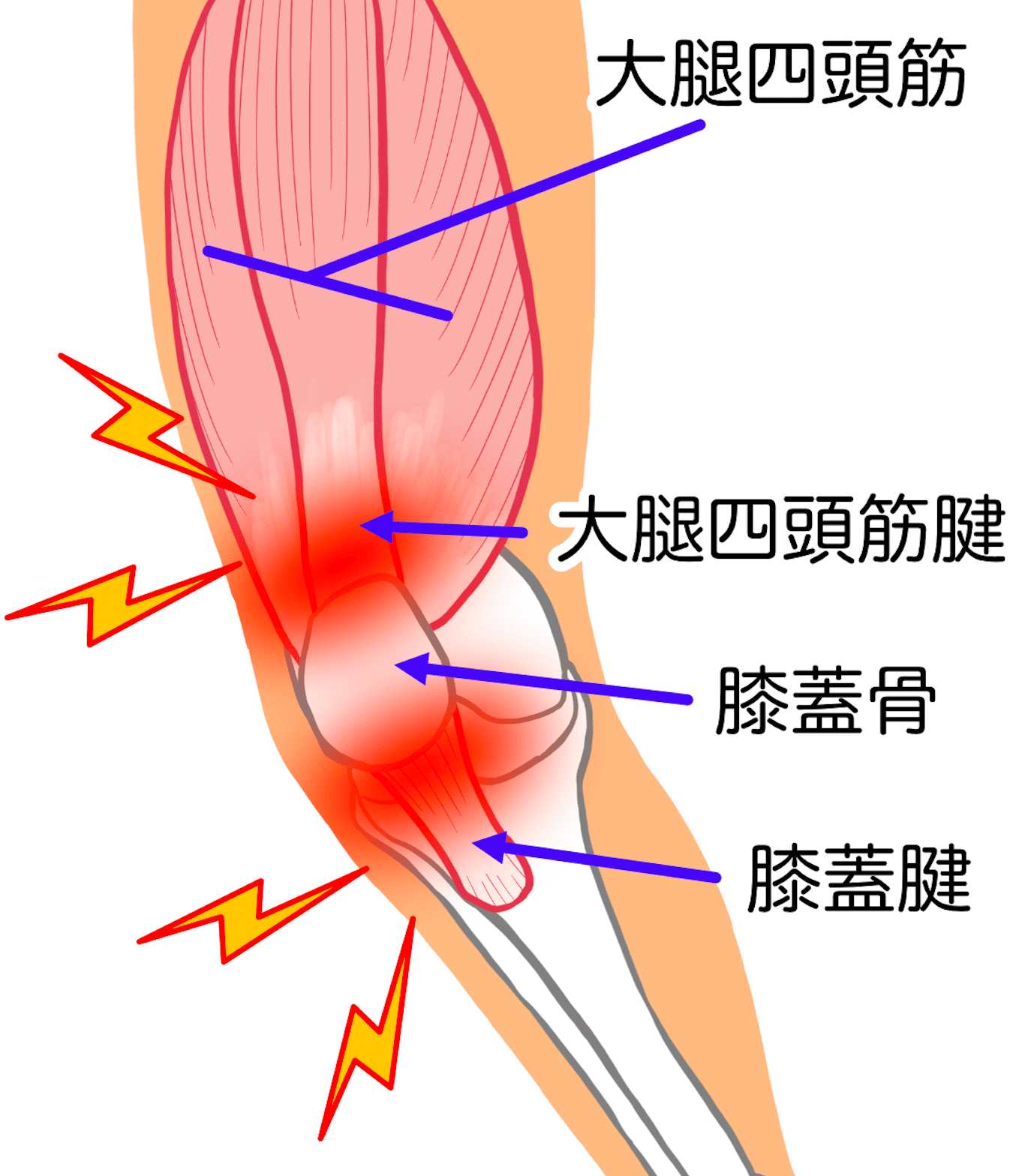

膝蓋腱炎(ジャンパー膝)

膝蓋腱炎(しつがいけんえん)とは、膝のお皿からすねの骨にかけてついている膝蓋腱が炎症を起こす疾患です5)。バレーボールやバスケットボールなどのジャンプ動作を頻繁に行うスポーツで発症しやすいことから、「ジャンパー膝」とも呼ばれています。

この疾患を発症すると、膝の動きにともなって痛みが現れやすくなります。軽度の場合は膝蓋腱の損傷だけにとどまりますが、重度の場合は断裂してしまうケースもあり、早急な処置が必要です。鵞足炎と同じように、膝蓋腱炎も膝の使いすぎによって発症する傾向にあります。

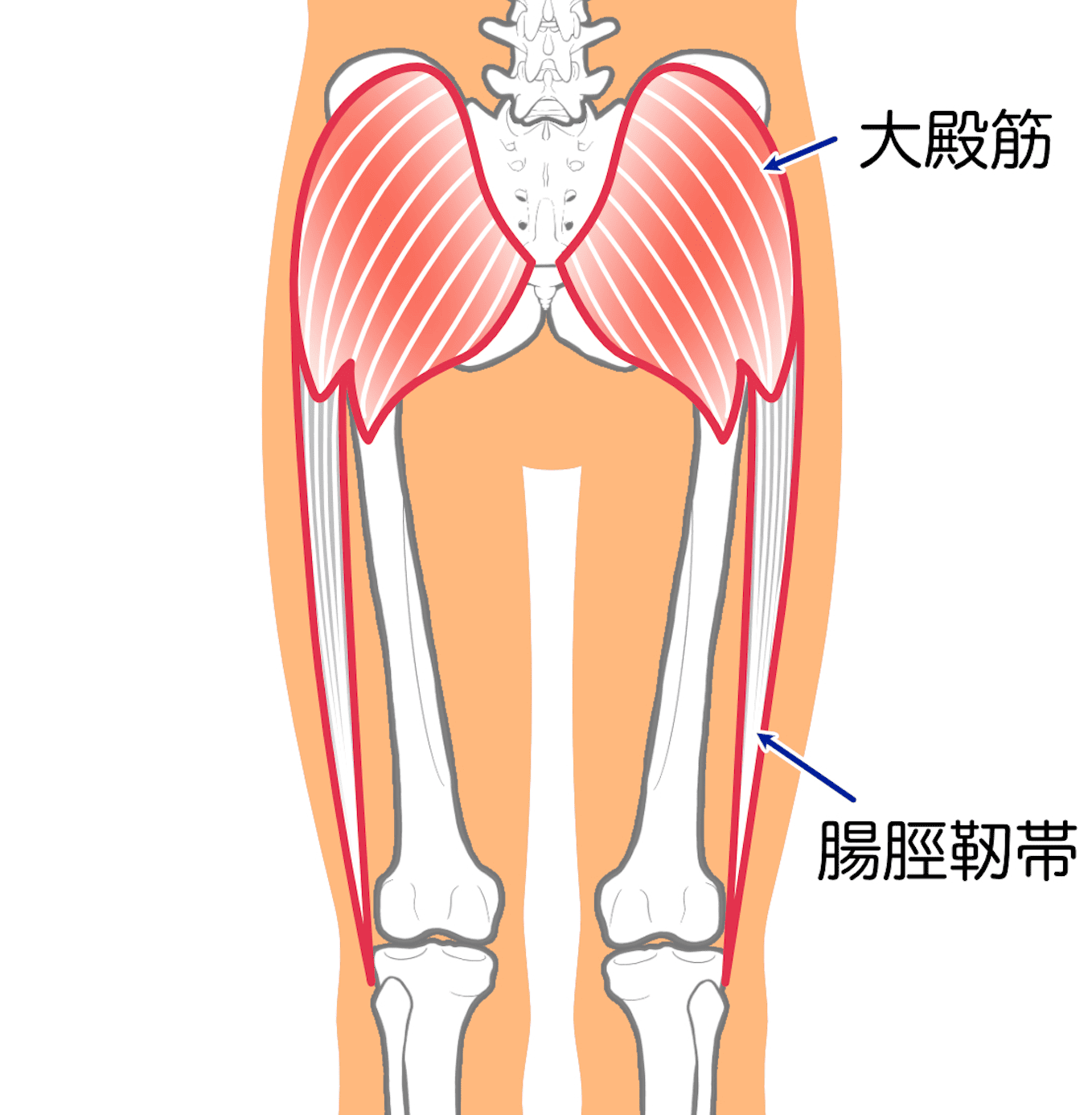

腸脛靭帯炎(ランナー膝)

腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)とは、膝の外側についている「腸脛靭帯」が炎症を起こす疾患です。長距離のランニングを行う方に多くみられることから、「ランナー膝」とも呼ばれています。腸脛靭帯炎は、腸脛靭帯が膝の外側にある大腿骨(だいたいこつ:太ももの骨)の突起と擦れ、繰り返し摩擦が起こることで発症します6)。

おもな症状としては、膝を動かす際の痛みと炎症です。安静にすると痛みは落ち着きますが、運動を再開すると症状が再発しやすいのが特徴です。腸脛靭帯炎の発症原因としては、以下があげられます。

- 繰り返しの運動

- 生まれつきの骨の変形

- 膝まわりの筋力の低下

鵞足炎のおもな治療方法

鵞足炎を発症した場合、どのような治療が行われるのでしょうか。ここでは、具体的な治療法について解説します。

安静・アイシング

痛みや炎症が強い時期は、安静とアイシングによる対応が行われます7)。症状を悪化させないためにも、階段の昇降やランニングなど、痛みを引き起こす動作や運動を一時的に控えることが大切です。

アイシングでは、患部周囲を冷やすことで血流をおさえ、炎症の悪化を防ぎます。氷をタオルで包んで直接皮膚に当てすぎないよう注意し、鵞足部を中心にアイシングをします。適切な安静とアイシングを継続することで、痛みや炎症を抑制し、症状の悪化を予防できるでしょう。

膝まわりの筋肉のストレッチ

痛みが落ち着いた段階で、膝まわりの筋肉のストレッチを行います。鵞足部に付着する筋肉の柔軟性を高めることで、鵞足にかかる負担が軽減し、痛みの悪化予防となります。具体的なストレッチ方法は、以下のとおりです3,8)。

【膝裏の筋肉のストレッチ】

- 床に座った状態で両足を開く

- 両足の膝は伸ばしたままにする

- 片足に向かって手を伸ばしながら上半身を倒す

- 倒した状態を20〜30秒ほどキープする

- 反対側で行う

【内ももの筋肉のストレッチ】

- 床に座り、あぐらの状態で両方の足裏同士をつける

- ゆっくりと股を開いて膝を床に近づける

- 背筋を伸ばした状態で上半身を倒す

- 倒した状態を20〜30秒ほどキープする

膝まわりの筋力トレーニング

筋肉のストレッチだけでなく、膝まわりの筋力トレーニングも並行して行います。膝まわりの筋力を強化することで、膝関節の安定性を高めて、鵞足への負担軽減につなげます。とくに重要なのは、以下のような筋肉の強化です9)。

- 大腿四頭筋(だいたいしとうきん):太もも前面の筋肉

- ハムストリングス:太もも後面の筋肉

- 内転筋群:内ももの筋肉

具体的な筋力トレーニングの内容としては、以下のとおりです。

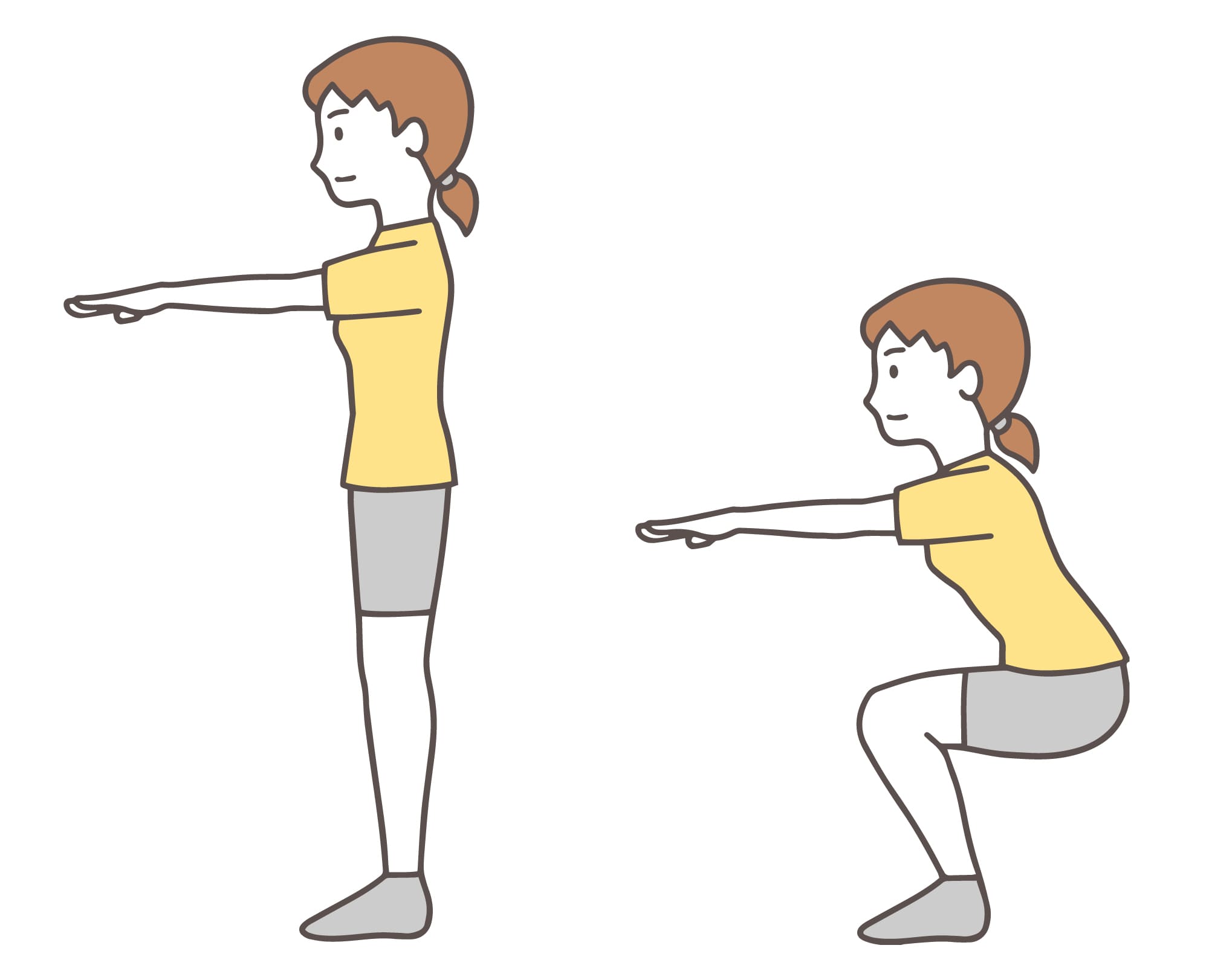

【スクワット】

- 壁や手すりの前に立ち、両足を肩幅程度に開く

- 背筋を伸ばした状態で、ゆっくりと膝を曲げる

- 膝を曲げる際は、つま先よりも膝が前に出ないようにする

- 膝を90度ほど曲げたら、ゆっくりと伸ばす

- 膝の曲げ伸ばしを20〜30回×2〜3セットを目安に行う

スクワットは、下半身の幅広い筋肉を鍛えられるトレーニングです。

【ボール潰し】

- イスに座って膝の間にボールを挟む

- ボールを潰すイメージで足を閉じるように力を入れる

- 5秒ほどキープしたら力を抜く

- 5〜10セットを目安に行う

ボール潰しは、内ももの筋肉である内転筋を鍛えられるトレーニングです。

薬物療法

薬の使用によって痛みと炎症をコントロールする治療法が、薬物療法です。鵞足炎で使用する薬としては、内服薬や外用薬などがあります2)。内服薬では痛み止めとして処方される薬を医師の指示に従って服用し、外用薬では湿布や塗り薬を患部に直接使用します。

薬物療法によって痛みをおさえつつ、ほかの治療法と組み合わせることで、より効果的な治療が期待できます。

鵞足炎の治療期間は?

鵞足炎の治療期間は、症状の程度や個人の状態によって大きく異なり、数週間〜数ヶ月を目安にすると良いでしょう。単純な鵞足炎であれば比較的短期間で治ることが多いものの、中には変形性膝関節症をはじめとした疾患を併発しているケースもあります1)。その場合は、治療が長期化する傾向があります。

また、スポーツなどで繰り返し負担がかかる環境にある方も、治癒までに時間を要することが多いです。早期の回復を目指すためには、発症したあとの迅速な対応が重要です。

鵞足に対する新しい治療「再生医療」とは

鵞足に対する新しい治療として、再生医療が進められています。ここでは、再生医療とはどのような治療なのか、その概要について解説します。

再生医療とは人の再生能力を活かした治療法

再生医療とは、人が生まれつき持っている自然治癒力を活用した新しい治療法です。再生医療の代表的な治療法として、「PRP療法」があげられます。PRPとは「多血小板血漿(たけっしょうばんけっしょう)」のことで、血液から血小板と言う成分を濃縮し、それを患部に注射します10)。血小板には組織を修復する作用があるとされており、PRP療法はその性質を利用しているのです。

PRP療法は、関節や腱の炎症、損傷などに対して、痛みの軽減や機能の改善を目的として行われます。再生医療は自身の血液を使用するため副作用が少なく、身体への負担が少ない点もメリットです。

再生医療については、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:再生医療 | ひざ関節の痛み解消ナビ

再生医療を受ける際の注意点

再生医療は画期的な治療法ですが、いくつか注意すべき点があります。まず、再生医療はすべての患者さまに効果が現れるわけではありません11)。広範囲の損傷がみられる場合は、ほかの治療法が適している可能性があります。

治療費についても注意が必要です。再生医療は健康保険の適用外となるため、全額自己負担の自費診療となります。これらの注意点を十分に理解し、医師とよく相談したうえで治療を検討することが大切です。

再生医療のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。

関連記事:【医師監修】再生医療のメリット・デメリットとは?関節痛に対する再生医療についても解説

鵞足炎を発症したら早期の治療を心掛けよう

鵞足炎は、鵞足と呼ばれる部分が炎症を起こす疾患で、運動時に痛みが現れやすくなります。鵞足炎の治療では、まず安静やアイシングで痛みや炎症をおさえ、そのあとにストレッチや筋力トレーニングが行われます。鵞足部分に痛みが生じた場合は鵞足炎の可能性があるため、早期からの対応が重要です。心当たりがある方は、速やかに整形外科の医療機関を受診して、適切な治療を受けましょう。

【医師からのコメント】

鵞足炎はスポーツ活動の盛んな若年や青年だけでなく、膝の変形した高齢者など、さまざまな年代の方に起こる可能性がある病気です。ほとんどの方は安静とストレッチで治るのですが、症状が良くなるまでに数ヶ月かかってしまうケースもあります。また症状が何度も繰り返してしまう場合は、手術などの特別な治療が必要になるケースもあります。体の負担の少ないものとしては、PRP療法などの再生医療や体外衝撃波療法(ESWT)がありますが、手術に対応できる病院が限られている、効果に個人差が大きいなどのデメリットもあります。

また、膝の関節の変形が原因となっているケースでは、脛骨骨切り術や人工膝関節置換術などの手術を行うこともあります。いずれにせよ、しっかり治療するためには早期の整形外科の受診が大切です。

【参考】

1)「膝関節前内側回旋不安定性が関与したと考えられる鵞足炎の一症例」近藤森海、増田一太ら, 愛知県理学療法学会誌, 第32巻 第2号 2020 年 12月

2)日本臨床整形外科学会|鵞足炎

3)日本スポーツ整形外科学会|10.膝の慢性障害

4)日本整形外科学会|変形性膝関節症

5)「ジャンパー膝に対する運動後のアイシングの効果」綾田 練、白木 仁ら, 体力科学, (2007)56, 125-130

6)東京山手メディカルセンター|腸脛靭帯炎(ランナー膝)

7)国立国際医療研究センター病院|よくある質問

8)日本理学療法士協会|シリーズ 17 変形性股関節症

9)「膝関節疾患の動作分析」福井 勉, 理学療法科学, 18(3):135-139, 2003

10)北里大学|再生医療

11)東京女子医科大学|関節再生医療|人工関節

記事監修者情報