記事監修者:関 勇宇大 先生

朝起きて最初の一歩を踏み出したとき、かかとや足裏にズキッとした痛みを感じたことはありませんか? その症状は、足底腱膜炎かもしれません。

この記事では、足底筋膜炎のおもな症状や原因、治療法をわかりやすく解説するとともに、自宅でできるストレッチや生活上の注意点についてもご紹介します。また、似た名称の「足底筋膜炎(そくていきんまくえん)」との違いについても触れながら、再発予防に役立つケアのポイントをお届けします。

足底腱膜炎(そくていけんまくえん)とは?

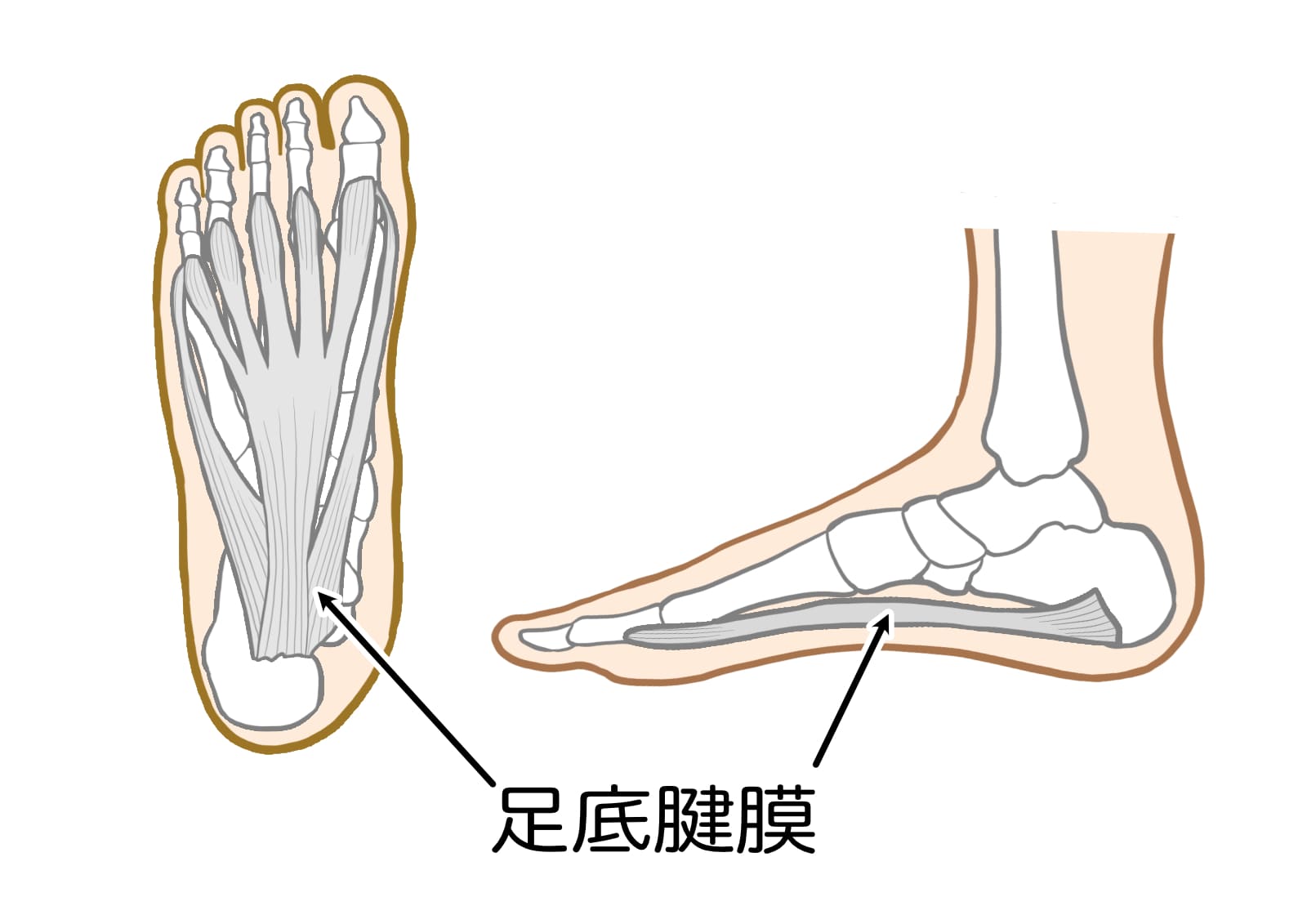

足底腱膜炎は、足の裏にある「足底腱膜」という組織に炎症が起きることで、かかとや土踏まず、足指に近い部分に痛みが生じる疾患です。

足底腱膜は、かかとの骨(踵骨)から足の指の付け根の中足骨にかけて伸びる、強靭で弾力のある線維状の組織です。足のアーチ構造を支えるクッションのような役割を担っており、足にかかる衝撃を吸収して分散させています1)。

しかし、ランニングやジャンプの繰り返し、長時間の立ち仕事、合わない靴などで足底腱膜に過剰な負荷がかかると、微小外傷や変性が起き、やがて炎症が起こります2)。これが足底腱膜炎の発症メカニズムです。

代表的な症状として、朝起きて最初に床に足をついたときのかかとの痛みがあげられます。歩いているうちに少しづつ改善していくことが多いですが、慢性化すると日中も継続的に痛みが現れたり1)、歩行困難に至ったりするケースもあります。

足底筋膜炎との違い

足底腱膜炎と似た病気として、「足底筋膜炎(そくていきんまくえん)」があげられます。どちらも痛みが生じやすい部位は同じですが、足底腱膜炎は足底腱膜の炎症であるのに対し、足底筋膜炎では足の裏の筋肉の膜が炎症を起こしている状態です。似たような病態のため、同じ疾患として扱う医療機関も少なくありません3)。

なお、学会などでは基本的に「足底腱膜炎」の呼称が使用されています1)。

足底腱膜炎のおもな原因

足底腱膜炎は、さまざまな要因が重なって発症することがあります。なかでも、足裏に繰り返しかかる負荷や足の構造的な特徴、筋力・柔軟性、日常的に履いている靴などが深く関わっています。ここからは、足底腱膜炎のおもな原因について詳しくみていきましょう。

足裏への負荷の繰り返し

ランニングやジャンプ、長時間の立ち仕事など、足裏に負担がかかる行為を繰り返すと、足底腱膜に微小外傷が生じやすくなります。とくに陸上競技やサッカー、バレーボール、バスケットボールのプレイヤーは注意が必要です。また、硬いアスファルトやグラウンドでの練習は、足底腱膜に過度のストレスを与える原因になります4)。

足の形状

偏平足やハイアーチの場合、足底腱膜への負荷が偏りやすく、炎症を起こしやすい傾向になります。また、回内足や回外足、足の左右差などといったアライメントの乱れも足底にかかる力の分散を妨げ、足底腱膜炎のリスクを高める原因1)です。

すでに外反母趾がある場合は、足底腱膜炎を併発するリスクが高いため、とくに注意が必要です。足底腱膜炎では足裏の縦のアーチが崩れますが、外反母趾は横アーチが崩れてしまいます。外反母趾で横アーチの低下が進行すると、連動して縦アーチも崩れやすくなり、足底腱膜に過剰な負荷がかかります。その結果、足底腱膜炎を引き起こしやすくなる4)のです。

柔軟性・筋力不足

アキレス腱の柔軟性、ふくらはぎや足指の筋力が低下すると、足底腱膜への牽引力が増加し、炎症の原因になります。さらに、下肢の筋力不足があると、歩行や立位時のバランスが崩れやすくなり、足底に過度な負荷がかかるようになります4)。

靴の影響

クッション性が乏しい靴や、足に合っていない靴を履くことは、足底腱膜への慢性的なストレスにつながります4)。足が地面に着地するときの衝撃を吸収できない、薄くて硬いソールの靴は注意が必要です。

足底腱膜炎の治療法

足底腱膜炎では、症状の程度や持続期間によって治療方針が変わります。それぞれの治療法について、詳しくみていきましょう。

保存療法

足底腱膜炎では、まず保存療法が選択されます。

炎症を抑えるために、まずはオーバーユースの状況を避けるようにします。スポーツの練習や長時間の立位・歩行を控え、安静にして足底腱膜への負担を減らす1)ことが大切です。

症状の緩和と再発予防のため、理学療法を行うこともあります。炎症が強い初期には患部を冷やす冷却療法、慢性期には筋緊張を和らげ、血流を促進する温熱療法や低周波による物理療法などが行われます。

痛みや炎症が強い場合には、消炎鎮痛剤の外用剤や内服薬が処方される5)こともあります。非常に強い痛みをともなう場合はステロイドの局所注射も行いますが、かかとの脂肪組織の萎縮や腱膜の断裂を引き起こす恐れがある2)ため、慎重な検討が必要です。

手術療法

足底腱膜炎には、足の柔軟性や筋力が深く関わっています。日頃から柔軟性の維持と筋力の強化をしておくことで、予防・改善につながります。ここからは、自宅で簡単にできるストレッチやトレーニングをご紹介します。

足指のストレッチ

足底腱膜に影響する筋肉のリラクゼーションにもつながるストレッチングです1)。

- 床に座り、片足を反対側の太ももに乗せる

- 手の指を足の指の間に入れ、ゆっくりと回す

足指の柔軟性を高めることで、足底腱膜への負担を軽減できます。

足裏のストレッチ

足底腱膜そのものを伸ばすストレッチ1)です。

- 片足の指先から足の裏にかけて、両手で包み込むように持つ

- 徐々に足裏を反らせ、15~30秒キープする

足底が伸びるのを意識しながら行うのがポイントです。

足の裏の筋肉をほぐす方法として、ボールを使ったストレッチも有効です。テニスボースなどを床に置いて、足の裏で転がしましょう。水を入れて凍らせたペットボトルを使用すると、患部への冷却効果も得られます1)。

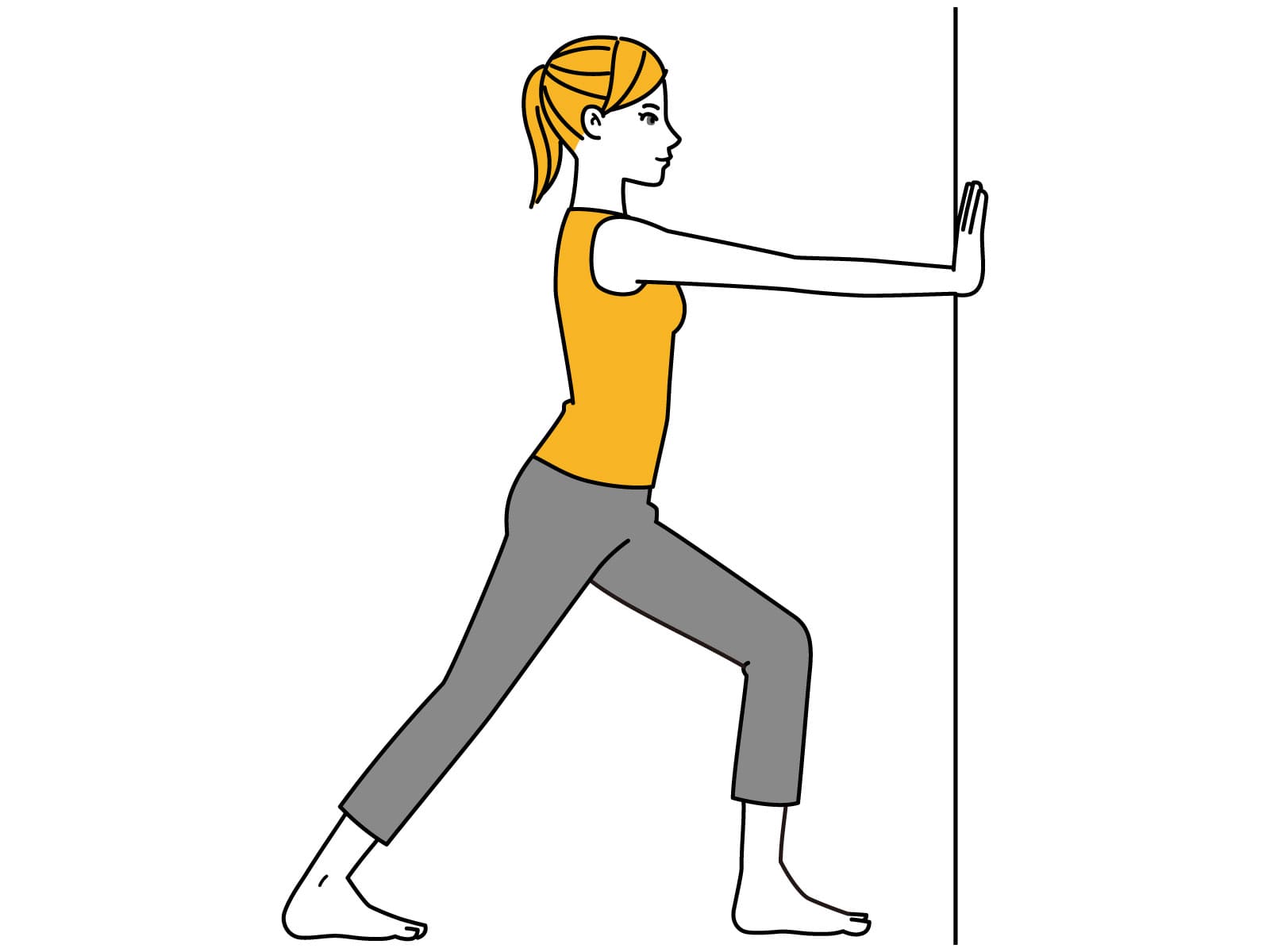

ふくらはぎのストレッチ

ふくらはぎの筋肉が硬くなると、足底にかかる負担が増加します。足裏のストレッチやトレーニングを行う際に、併せてふくらはぎのストレッチ7)も行いましょう。

- 壁に両手をつき、片脚をうしろに引く

- かかとを床につけたまま、前の脚に体重を乗せてふくらはぎを伸ばす

左右交互に行ってください。前の脚の膝は軽く曲げ、うしろの膝は伸ばすように意識すると、ふくらはぎが伸びやすくなります。

足指のトレーニング

足指や足底のトレーニングは足のアーチ構造を支える筋肉の強化につながります。ここでは、「足指じゃんけん」「ビー玉拾い」「タオルギャザー」の3つのトレーニングをご紹介します。

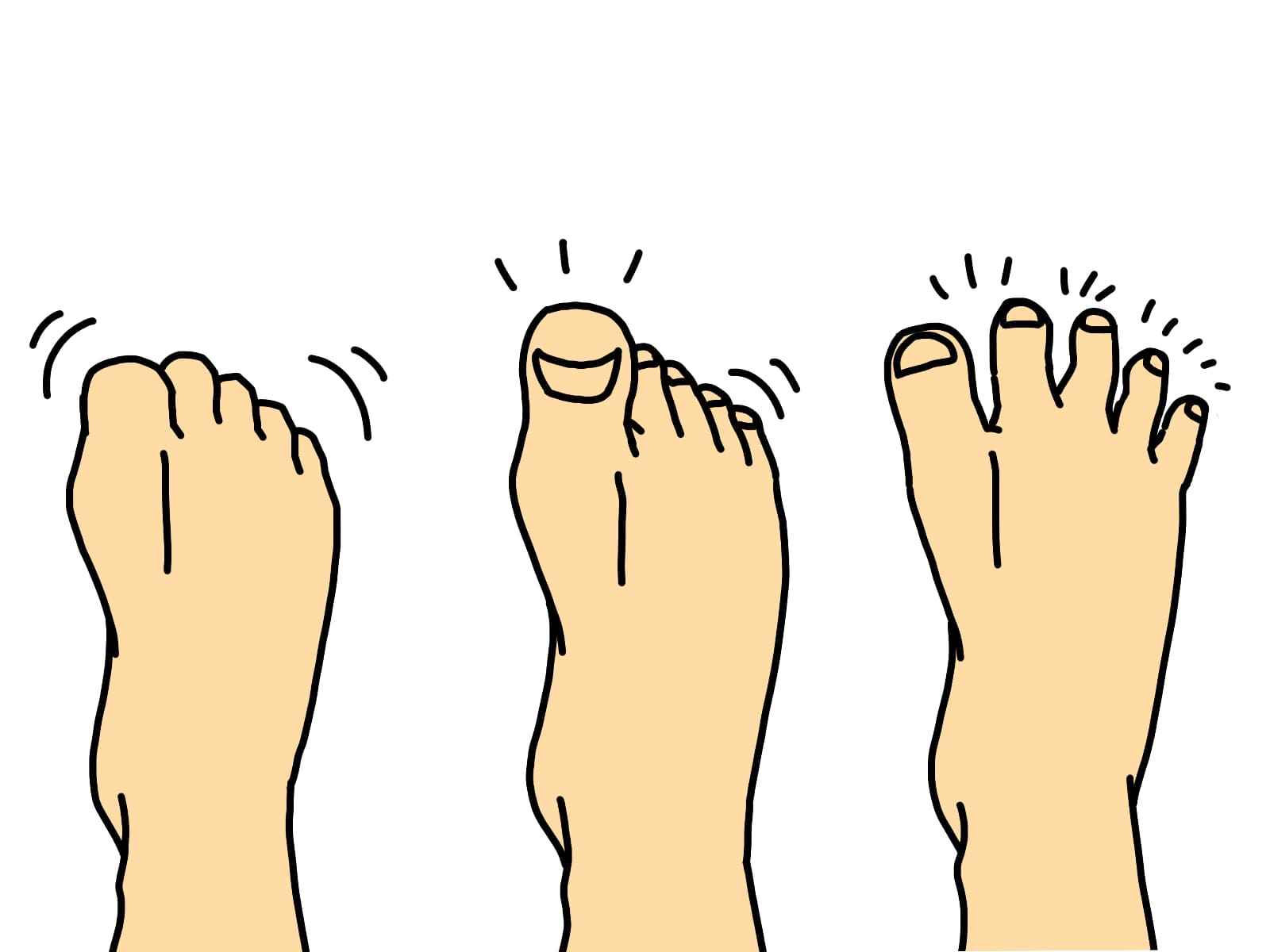

足指じゃんけん

足の指で「グー」「チョキ」「パー」を作るトレーニングです。できるだけ大きく動かすようにしましょう1)。

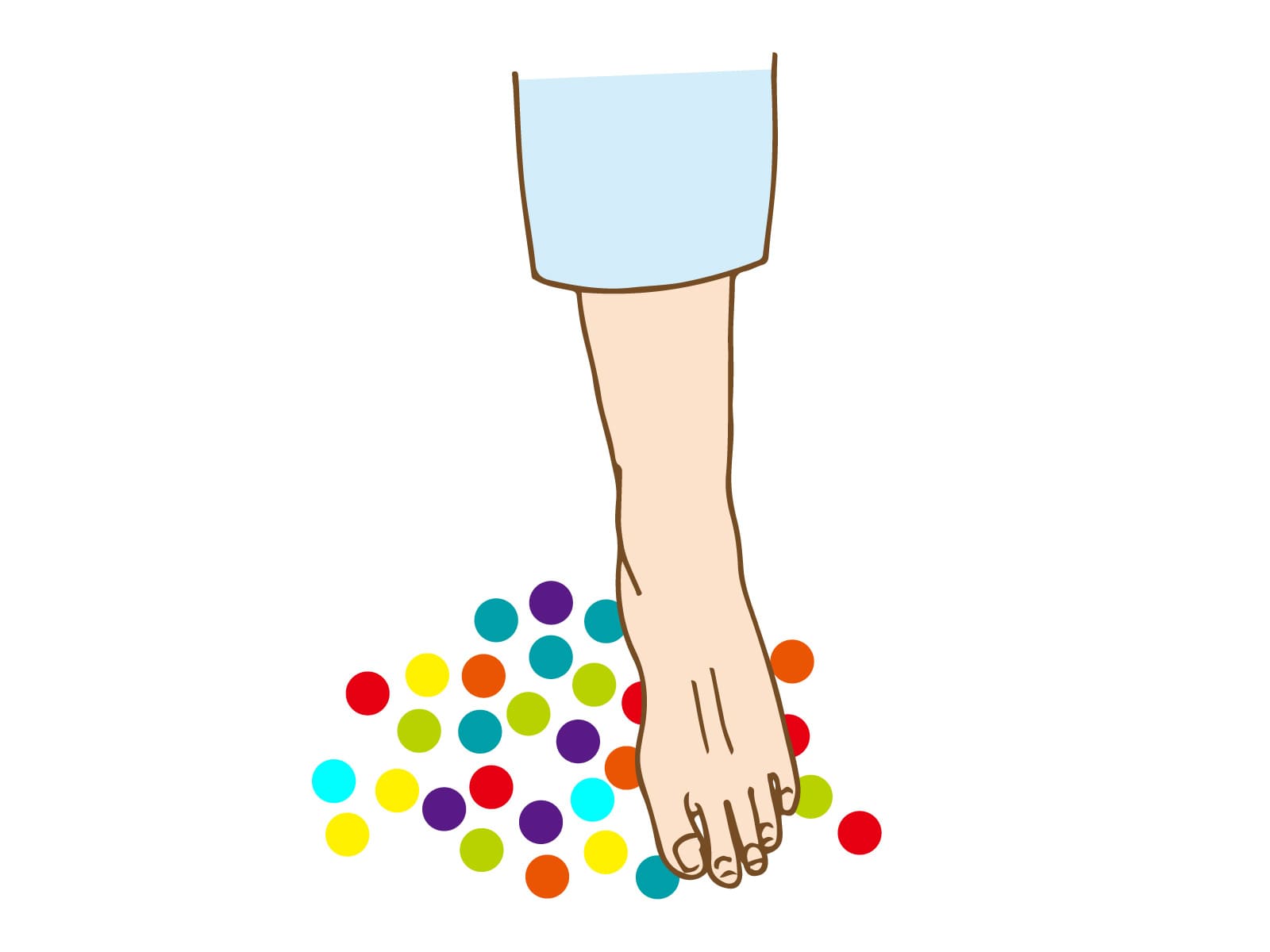

ビー玉拾い

床にビー玉を4~5個ほど置き、椅子に座ります。片方の足のつま先でビー玉を拾い集めましょう。もう片方の足の裏はしっかり床につけておくことがポイントです。片足ずつ、交互に行ってください1)。

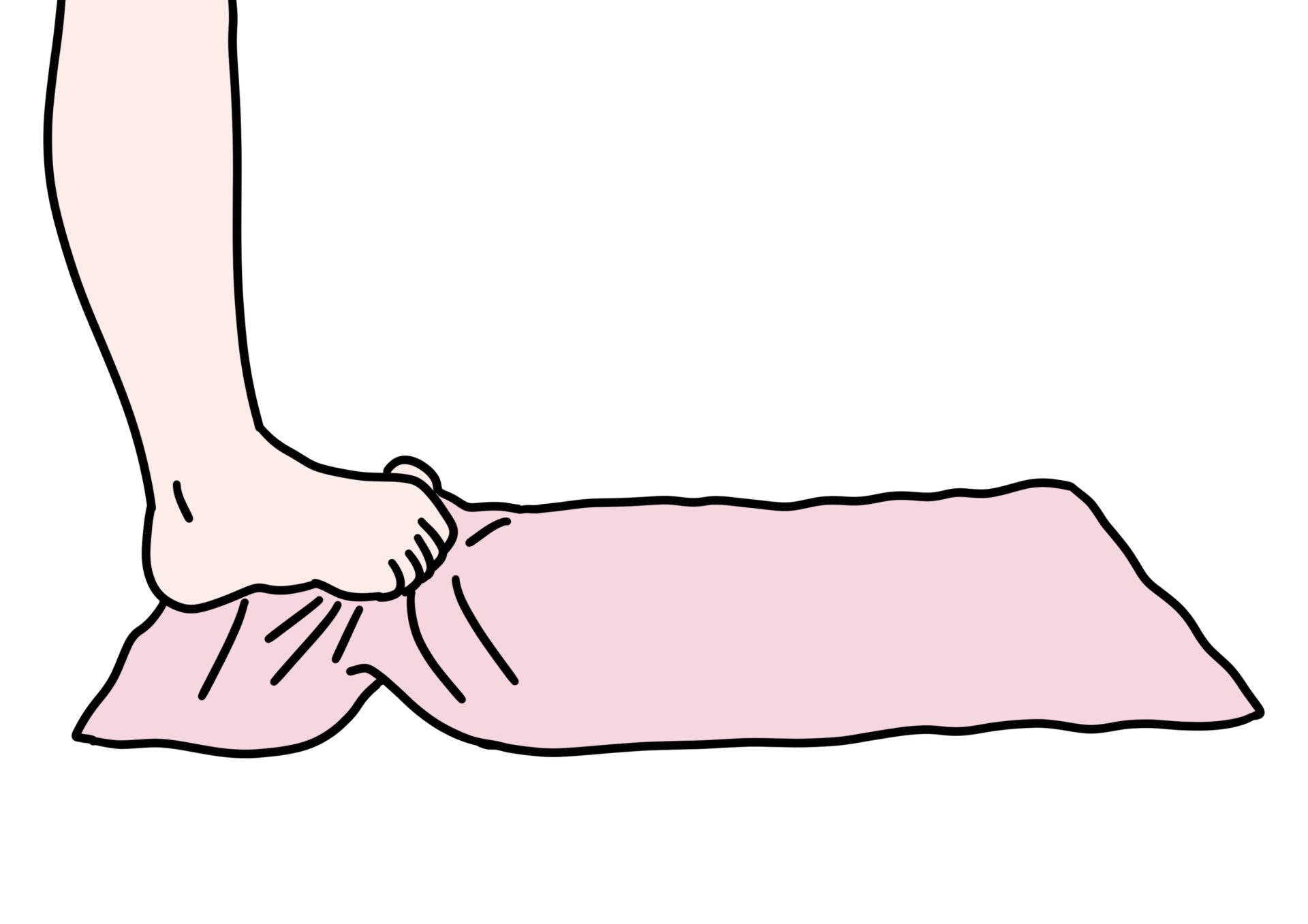

タオルギャザー

床に座り、足の前にタオルを置きます。両足のつま先をタオルの端に乗せ、自分の方向へたぐり寄せましょう。慣れてきたら水入りのペットボトルをタオルに乗せるなどして、負荷をかける1)のもおすすめです。

足底腱膜炎の痛みを防ぐ生活のポイント

足底腱膜炎は、日々の生活の中で無意識に負担をかけ続けることで悪化しやすい疾患です。痛みを防ぐには、日常的なケアが欠かせません。ここからは、痛みの予防につながる生活上のポイントをご紹介します。

練習量の調整

ランニングやジャンプ動作は、足底腱膜に過度な負担をかけることにつながります。痛みがあるときは無理に運動を続けず、練習量や強度を一時的に減らし、安静にすることが重要4)です。持久力の低下が不安な場合には、水泳や歩行など、足底に負荷のかかりにくいプールでのトレーニング1)を検討しましょう。

適切な靴選び

足底腱膜への負担を減らすには、クッション性が高く、足のアーチをサポートする靴が適しています。偏平足やハイアーチの方は、インソール(中敷き)の使用4)も検討しましょう。スポーツをしている方には、そのスポーツの競技特性に合わせた設計がなされている靴がおすすめです。

テーピング

テーピングは足底腱膜をサポートし、負担を軽減して炎症の悪化を防ぐために有効です。

足底からかかと、土踏まずにかけてテープを貼り、足のアーチ構造を保護しましょう。具体的なテーピング方法は以下のとおりです。

- 足首を直角に曲げる

- 1本目のテープを、親指の付け根と小指の付け根の盛り上がったところを通るように足裏部分だけ巻く

- 2本目のテープを親指の下に貼り、かかとを外側から一周するように巻く

- 3本目のテープを小指の下に貼り、かかとを内側から一周するように巻く

- 4本目のテープを中指の下に貼り、かかとを外側から一周するように巻く

アキレス腱にテープがかからないように巻いていくことがポイント4)です。

早期対応と継続的なケアが足底腱膜炎の改善への近道

足底腱膜炎は足裏への負担が蓄積することで発症、悪化する疾患です。痛みに気づいたら早めに適切な治療を受けましょう。スムーズな回復と慢性化の予防が期待できます。

また、ストレッチや筋力トレーニング、靴選びなどを継続して行うことで、再発リスクの軽減につながります。日常生活の中で足裏のケアを意識して、足の健康を守っていきましょう。

【医師からのコメント】

足底腱膜炎の症状は足裏に現れますが、原因はふくらはぎや足指、股関節などの柔軟性や筋力、体の使い方にも関係しています。多くの方が痛みのある足裏だけに注目しますが、根本的な改善には全身の動作パターンの見直しが欠かせません。また、合わない靴や立ち方の癖も再発の要因になります。市販の対策で改善しない場合は、理学療法士などの専門家による評価と指導を受けることをおすすめします。足裏の痛みを「加齢のせい」などと軽視せず、早めの対処が長期的な予防につながります。痛みが続く場合は、医療機関での診断を受けましょう。とくに朝に起床してからの一歩目に強い痛みを感じる方は、専門的なケアの導入が有効です。

また、自己流のストレッチやマッサージで症状が悪化することもあります。正しいケア方法を理解し、痛みの強い時期は無理をしないことが大切です。慢性化している方の中には、足底以外の部位に原因があるケースも少なくありません。全身のバランスを見直す視点を持つことで、根本改善につながります。

【参考】

1)日本シグマックス株式会社 ZAMST 足底腱膜炎(足底筋膜炎)とは|症状・痛みの原因・治療・足裏トラブルにおすすめのセルフケアとストレッチ

2) 一般社団法人 日本足の外科学会 疾患ガイドパンフレット 足底腱膜炎

3) リペアセルクリニック 東京院 足底腱膜炎と足底筋膜炎の違いとは?予防法・治療法も紹介

4) オムロンヘルスケア株式会社 痛みwith 足の裏、土踏まずの痛み・足底腱膜炎(足底筋膜炎)の症状や原因、予防法

5) 公益社団法人 日本整形外科学会 症状・病気をしらべる 「足の慢性障害」

6) 医療法人 社団協友会 八潮中央総合病院 足底腱膜炎(足底筋膜炎・踵骨棘)

7) オムロンヘルスケア株式会社 痛みwith 足の裏の痛み・足底腱膜炎(足底筋膜炎)の改善と予防のための効果的なストレッチ

記事監修者情報