インタビュー(開業医向けサイト)

「持続性のある医療」を実現すべく、整形外科医の働き方を変えたい【KneeX(ニークロス)】

近年、国策として働き方改革を推し進めている日本。しかし、医療現場では医師不足はもちろん、独自の文化や慣習があることで、旧態依然の働き方になっているケースが少なくありません。本記事では、整形外科医から経営者へとキャリアチェンジされた株式会社メディカルズの大川裕輝代表をゲストに招いて、整形外科医の働き方やキャリアでの問題を提起していただきました。

中学時代に出会った医師に憧れて、整形外科医を目指す

――まず、大川さんが整形外科医を目指したきっかけを聞かせてください。

中学時代、部活動でバスケットボールに熱中していた中で、たびたびケガをしていました。そのとき、お世話になったのが、プロサッカーチームでチームドクターも務めていた整形外科の先生でした。的確な診断や適切な治療提案から、その先生に憧れを抱くようになったことで「スポーツドクターになりたい」と思ったのが、整形外科医を目指したきっかけでした。

――実際、整形外科医になるという夢を叶えました。どのくらいの期間、整形外科医として働かれていましたか?

研修医時代を含めると6年間です。8~9割の整形外科医が取得する日本整形外科学会認定の整形外科専門医の資格もあります。研修医から専門医になるまで在籍していた医院では、ご高齢の患者さまの割合が高かったため、その方々を診療するためのスキルを身につけたり、経験を積み重ねたりしていました。

一方で、もうひとつの夢であるスポーツドクターにはなれませんでした。自分が診察する患者さまの中に部活動に励む中高生やアスリートが少なく、スポーツ整形外科に踏み込めなかったためです。

暗黙のルールによって勤務時間外労働が常態化

――整形外科医の働き方で問題に感じたことを教えてください。

時間外労働です。勤務時間の前後にカンファレンスや抄読会、手術の準備、急変対応、土日には患者さまのご家族に対する病状説明が常態化していました。

――その原因をどのように考えていますか?

原因は、ふたつあると捉えています。ひとつは、暗黙のルールとして機能していること。研修医から専攻医、専門医になるまでの過程で医療現場の文化や慣習に触れることで、「先輩や上長と同じように、私も勤務時間外労働を受け入れなければならない」というマインドになりやすいためです。

――この暗黙のルールに疑問を感じる医師はいないのでしょうか?

いいえ、疑問を感じる医師が増えています。近年、メディアやSNSで働き方改革に関する情報が多々発信されるようになり、医師が時間外労働の問題について目にする機会が増えてきたからです。

それにも関わらず、「時間外労働はおかしい」と声をあげる医師はほとんどいません。声をあげるとほかの医師から「あいつは変わり者だ」と認識されて、院内で居場所がなくなってしまうため、自身の中で留めているのです。

――声をあげにくい環境というのはやっかいですね。もうひとつの原因も教えてください。

もうひとつは、主治医制にあると捉えています。患者さまの症状や現況をひとりの医師しか把握しておらず、その医師が説明から診療、医院スタッフの指示までをすべて担わなければならないため、必然的に時間外労働が増えてしまうのです。

――主治医制ではなく、チーム制を採用する医療機関もあると聞きます。

確かにあります。しかし、3~4名体制のチームでも、ひとりの医師が患者さまに関する情報をもっとも把握してしまいがちです。それでは主治医制と変わらず、時間外労働を減らすまでには至りません。

チーム制であれば、チーム内では医師をフラットな関係にして、患者さまに関するあらゆる情報を共有することで、時間外労働の減少につながると考えています。

――時間外労働を解消するためには、どのような方法がありますか?

医院でルールを定めることでしょう。例えば、医師に対しては始業前にピッチを鳴らさないことや、終業後にはピッチの電源を切り、医師も院内に留まらず速やかに帰宅するなどです。さらに、上長や先輩から「勤務時間外だから帰宅するように」といった呼び掛けも必要になります。

当然、ルールを設けることで、問題が生じる場合もあります。その際は、医療現場にある「医師はこうあるべき」「患者さまのご要望には常に応えるべき」という風潮や価値観に着目し、これらを変えるための先進的なシステムやツールを取り入れていくことが大切だと思います。

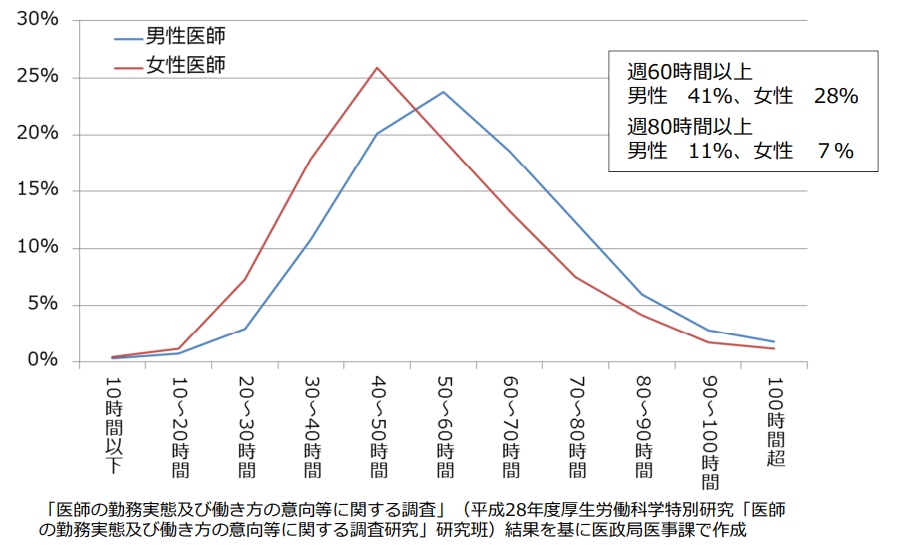

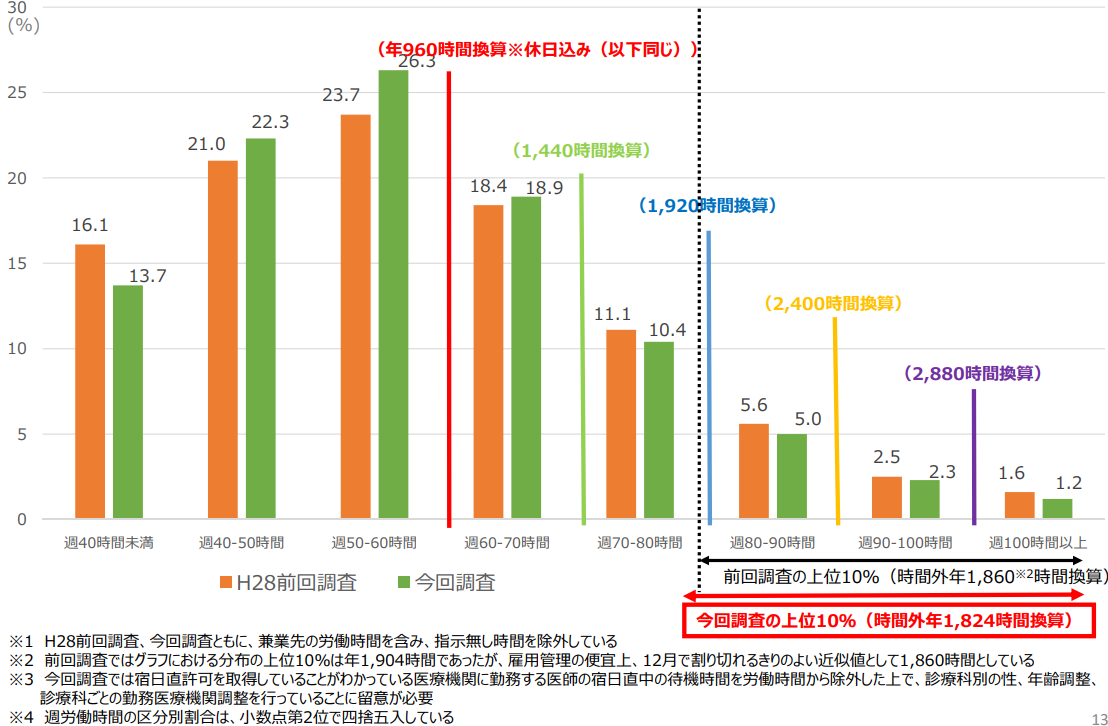

| 令和元年に行った調査によると、病院常勤勤務医の週当たり勤務時間では男性は41%、女性は28%の医師が週60時間を超えて勤務している。 病院常勤勤務医の約4割が年960時間超、約1割が年1,860時間超の時間外・休日労働をしている実態が判明した。 |

出典:厚生労働省|第9回 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料「医師の勤務実態について」

出典:厚生労働省・医師等働き方改革推進室「医師の働き方改革について」

開業、起業などへ踏み出しにくい環境がある

――整形外科医のキャリア面では、どのような問題がありましたか?

第2のキャリアへの踏み出しにくさがあります。例えば、開業や起業を目指すと、「お金儲けに走った」と揶揄されるケースです。もちろん、開業や起業をする理由として、現状の待遇に満足できないことを挙げる医師もいますが、診療から症状の改善、解消まで患者さまにしっかりと向き合いたいためという医師が大勢います。その実情を踏まえて、開業を目指す医師たちを軽視していると感じました。

――なぜ、開業医を揶揄するのでしょうか?

整形外科の現場では「医療はお金儲けのために提供するものではない」という文化が根づいています。こうした背景もあり、大学病院や総合病院などでは整形外科専門医を取得したり、在籍期間が長くなったりしても、給与が特段アップするわけではありません。このような背景から、開業に対して、お金儲けを連想してしまう方が多いのです。

――整形外科ならではの難しい背景があるようですが、解決策はありますか?

はい、整形外科の現場に根づいている文化を改善することです。日本が資本主義である以上、医師もお金の話をしないのはナンセンスですし、開業医になる理由がお金儲けだけではないという実態も伝えるべきです。これらを整形外科の現場に浸透させていくことが大切だと考えます。

――開業医のほか、どのようなキャリアプランを描けるようになっていますか?

私のように、起業という選択肢もあります。整形外科の現場には、ビジネスの種が隠れているからです。その一例として、手術中に用いるナビゲーションシステムがあります。

一般的なナビゲーションシステムは大型です。これに課題を感じた医師がいたことで、QRコードを用いた小型機器が生れました。医師の着眼点に加えて、その方にプログラミングスキルもあったからこそ、具現化されたと言います。

――ビジネスの種を見つけるためのポイントはありますか?

はい、整形外科の現場にある課題を捉えることです。それを解決するための製品やサービスがビジネスの種になります。

患者さまの健康を維持、増進するための方法は、医師による診療だけではありません。医療関連の製品やサービスを通じた間接的な方法もあります。そのため、医師の起業も選択肢のひとつとして加えて良いと考えています。

臨床医と開業医。それぞれで求められる変化がある

――今、整形外科医はどのような変化を求められていますか?

自身のキャリアプランによって、求められる変化は異なります。臨床医として働きたいなら、専門性を求められるため、膝関節や肩関節、股関節といったサブスペシャリティの中から自身が関心のあるカテゴリーを選び、その診療のための知識や技術を磨いていくことが大切です。

一方、開業医を目指したいなら、万能性を求められます。そのため、臨床医時代に整形外科領域全般を診療できるためのスキルや経験を身につけることが必要でしょう。

――開業医には、サブスペシャリティは必要ありませんか?

いいえ、開業医もサブスペシャリティを持っていた方がベターです。しかし、それ以外の領域も診療できなければ、患者さまから支持を得られないですし、医院の経営にも影響を及ぼすでしょう。

仮に、皆さんが地域の整形外科医院で「私はリウマチ専門だから、膝関節の病気についてはわかりません」と言われたら、「整形外科医院なのに、診療してくれないの」と感じるはずです。だからこそ、開業医はあらゆる整形外科疾患を診療できることが、患者さまからもっとも信頼を得られますし、口コミ効果によって増患も期待できます。

――ほかにも、開業医に対して変化を求められていますか?

はい、あります。保険診療に適用していない薬の処方についてです。近年、自由診療で使用する薬剤が増える中で、「自由診療の薬になるから、絶対に使わない」という医師もおり、この考え方は患者さまにとって最善策なのか疑問に感じます。

たとえ、保険適用外の薬でもフラットな視点で情報を収集し、自身の医学的な解釈も加えながら、患者さまに提案する。これが患者さまのためになりますし、開業医に対する変化として求められていることだと思います。

労働者の時間損失をなくす。それが「My doctor」

――貴社で展開する「My doctor」について教えてください。

ひと言で表現すると、企業専属のクラウドクリニックです。企業で働かれている方は業務があるため、日中に医療機関に通院しにくいという問題があります。そのうえ、医療機関には軽症、重症を問わず、大勢の患者さまが来院されるため、待ち時間が長くなりがちです。

こうした背景から、有休を取って通院される方も少なくありませんが、私たちはこの行為をナンセンスだと考えています。そのため、My doctorは労働者の時間損失をなくすというコンセプトにもとづいたサービスメニューを用意しています。

――具体的には、どのようなサービスメニューがありますか?

大きくはふたつで、ひとつはECサイト。風邪や発熱などに対する治療薬をはじめ、女性のための美容薬品やダイエット薬品なども取り揃えています。My doctorのサービスメニューのひとつである健康相談と組み合わせことで、医療機関に通院することなく、自身の症状に合わせて適切な処方を受けたり、購入できたりします。

もうひとつは、高次医療機関を受診するための紹介状の作成です。ユーザーからご相談を受けて、精密な検査や詳細な診察が必要と判断した場合、医師目線の見解を加えて紹介状を作成。それを私たちが提携するクリニックを通じて、高次医療機関に渡していただきます。これによって、ユーザーは高次の医療機関を受診するためのコストを削減できたり、医師に改めて症状を説明する必要がなくなります。

――今後、どのようなサービスメニューを加えたいですか?

ユーザーが健康診断や人間ドッグ、予防接種、在宅医療を受けられるためのサービスメニューを増やしたいと考えています。これを利用することで、在宅医療はユーザーがクリニックに通院する必要がなくなり、クリニックも患者さまが院内に溢れるという状況を防げるようになるため、ユーザーとクリニックの双方にメリットがあるサービスメニューになるでしょう。

――「My doctor」の展望についても教えてください。

My doctorがあることで、ユーザーが健康について自身で調べる必要がなくなるようにしたいと考えています。例えば、My doctorの画面上に「喉が痛い」と投げかけると、ユーザー専属の医師からオンライン診療をはじめ、適切な薬の処方やレコメンドを受けられるようなイメージです。

さらに、企業から健康診断や人間ドッグ、心拍数、睡眠時間といった従業員のデータを受け取り、それらをMy doctorに連携させることも考えています。これによって、ユーザーの異常を察知した際、My doctorからアクションを起こせるようになるのです。

My doctorのゴールは、ユーザーを健康にすることではありません。AIを活用しながら、いつでも相談できる、能動的なアクションがあるなど、シームレスにユーザーの健康の維持、予防をサポートする事業にしていきたいと考えています。

インタビューした専門家

2017年、岡山大学医学部を卒業。医師免許を取得後、岡山済生会総合病院で初期臨床研修を受講、修了。2019年、岡山大学整形外科に入局し、 所属中に2021年、株式会社CONNECTを創業。2023年、日本整形外科学会認定の整形外科専門医を取得後、岡山大学整形外科の医局人事を離れ、事業に専念。