コラム(開業医向けサイト)

【徹底解説】整形外科のための医療広告ガイドライン対策

整形外科医院の経営において、集患や増患のためにはホームページの制作やインターネット広告の出稿、SNSの運用などを行い、自院の認知度を高めることが欠かせません。株式会社ファングリーの調査結果によると、関節症と診断された患者さまのうち、13%が整形外科医院を選ぶ際にインターネット検索を活用していることが報告されています。

しかし、これらのマーケティング施策を行う際は、厚生労働省が公表する「医療広告ガイドライン」を遵守する必要があります。このガイドラインに違反した場合、行政指導を受けるほか、罰則を科せられる可能性もあるためです。

本記事では、整形外科医院の開業医や経営者に向けて、医療ガイドラインに沿った適切なマーケティング施策のポイントを解説します。

【参照データ】

株式会社ファングリー・アンケトス調べ

目次

この記事で分かること

・医療広告ガイドラインの基礎知識

・整形外科医院の医療広告で禁止されている表現

・最新の医療広告ガイドラインで注意すべきこと

・医療広告に抵触した場合とその対処法

整形外科で知っておくべき医療広告ガイドラインの基礎知識

整形外科医院の開業医や経営者の中には、「患者さまに有益な情報を届けたい」「自院の強みを知ってほしい」と考えている方も多いはずです。しかし、それらの情報をホームページやインターネット広告、SNSで発信した場合、知らず知らずのうちに医療ガイドラインに抵触してしまうケースが少なくありません。

医療広告ガイドラインに違反し、厚生労働省や地方自治体からの報告命令または立入検査を拒否した場合、20万円以下の罰金が科せられます。また、中止命令または是正命令を放置した場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金が科せられます。

こうした事態を防ぐためにも、ホームページの制作やインターネット広告の出稿、SNSの運用を始める前に、医療広告ガイドラインについてしっかりと理解しておくことが重要です。

医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が医療法にもとづいて、医療広告を規制するために策定したルールです。正式には、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」と表記されます。整形外科医院の開業医や経営者がホームページの制作やインターネット広告の出稿、SNSの運用などをする際は、この医療広告ガイドラインに則ってマーケティング施策を進めなければなりません。

医療広告ガイドラインには、「医療広告ガイドラインに関するQ&A」「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」といった関連資料があります。これらには実務的、実践的な内容が記載されているため、整形外科医院の開業医や経営者は、ホームページやインターネット広告、SNSを手掛ける際の参考書になるでしょう。

なお、医療広告を手掛ける際、薬機法、健康増進法、景品表示法(景表法)、不正競争防止法も遵守しなければなりません。薬機法は、主に医療機関や医療メーカーの広告を対象としますが、健康増進法、景表法、不正競争防止法はそれら以外の事業者を含む広告に対しても適用されます。

【参照データ】

厚生労働省|医療広告ガイドライン

厚生労働省|医療広告ガイドラインに関するQ&A

厚生労働省|医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)

医療広告ガイドラインの基本的な考え方

医療広告ガイドラインでは、医療広告を制限する理由として、以下のように記載しています。

①医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、 不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。

②医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。

これらにもとづいて、整形外科医院は客観的かつ正確な情報を提供し、患者さまの適切な医療機関の選択を支援する必要があります。

【引用データ】

厚生労働省|医療広告ガイドライン

医療広告の定義

以下の2つの要件を満たすと、医療広告として判断されるため、医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)

② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)

しかし、これらの文面だけでは、どのようなものが医療広告と見なされるか判断しにくいのではないでしょうか。そんな方のために、以下では医療広告の対象となる媒体と、対象にならない媒体を具体的に紹介していきます。

【引用データ】

厚生労働省|医療広告ガイドライン

医療広告と判断されるもの

医療広告と判断されるものは、以下の通りです。

・チラシ、パンフレット、ダイレクトメール、ファクシミリ(FAX)など

・ポスター、看板、ネオンサイン、アドバルーンなど

・新聞、雑誌、その他出版物、放送、映写また電光によるもの

・Eメール、インターネット広告など

・説明会や相談会、キャッチセールスなどで用いるスライド、ビデオ、口頭演述

・ホームページやWebサイト、SNS

集患や増患のための施策として、これらの利用を検討する場合、医療ガイドラインを遵守する必要があります。

また、次の場合も医療広告と判断されるため、注意しましょう。

・「こちらは、広告ではありません」という文言があるが、整形外科医院の名称などが記載されている

・「医療法に則って、整形外科医院名をお伝えできません」という文言があるが、所在地や連絡先、ホームページなどが記載されている

・医師の考え方や治療法を紹介する書籍、冊子だが、整形外科医院の名称や連絡先、ホームページが記載されている

医療広告の規制を回避するための表現があったとしても、医院名やホームページなど整形外科医院を特定できる情報のほか、患者さまにその医院の受診を促す内容があれば、医療広告と見なされるため、留意しておきましょう。

医療広告と判断されないもの

一方で、医療広告と判断されてないものは、以下が挙げられます。

・学術論文、学術発表など

・新聞、雑誌などの記事

・患者さま自身が記した体験談、手記など

・院内の掲示物、院内での配布物など

・整形外科医院のスタッフを募集する広告

これらは、誘引性と特定性の両方を満たしていないと判断されるため、医療広告と見なされません。ただし、上記の媒体でも整形外科医院が利益を得るために、患者さまを誘引している内容と判断された場合、医療広告の規制対象になる恐れがあるため注意が必要です。

整形外科で禁止されている表現

ホームページやインターネット広告、SNSなどでは、医療広告ガイドラインにもとづいて厳しく禁止されている表現があります。

それらの禁止表現を用いると患者さまに誤った認識や印象を与えてしまい、適切な整形外科医院の選択を妨げてしまう恐れがあります。このことから、禁止表現を含む媒体は、医療広告ガイドラインに反するとみなされるため、絶対に避けなければなりません。

ここでは、とくに整形外科医院の広告で起こりがちな事例を交えて、7つの禁止事項について解説していきます。

1. 虚偽表現

患者さまの正しい選択を阻害することから、事実とは異なる情報の提供が禁止されています。具体的な虚偽表現の例は、以下のとおりです。

【具体的な禁止表現】

・「当院の手術治療は、絶対に安全です」

→ 医学上、あらゆる治療にはリスクが伴うため、安全性を断定できない

・「〇〇(症状)に対する治療は1日で終わります」

→ 治療後も診療を行うケースが多々あり、治療期間について誤解を招く

・「当院の再生医療は、受診者の99%に効果がありました」

→ データの根拠を示すための調査方法が記載されていない

・治療前後の写真掲載

→ 写真を加工し、あたかも治療効果を得られるように見せる

※写真は参考例です

仮に、虚偽の表現をした場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることを理解しておきましょう。また、以下のようなケースも虚偽と見なされるため、注意しなければなりません。

・医学上では考えられない表現

・治療後も定期的な診療が見込まれる中で、治療が短期間で完了するという内容

・調査方法を明記していないデータ

・加工や修正を施した治療前後の写真

【参照データ】

厚生労働省|医療広告ガイドライン

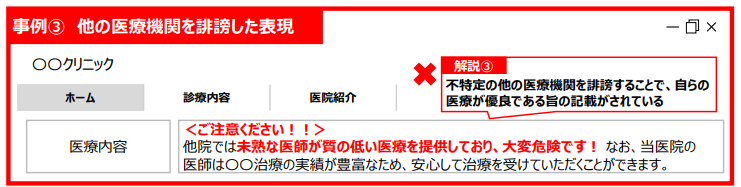

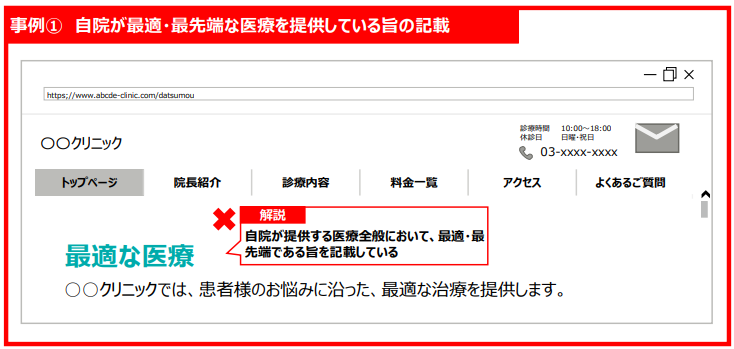

2. 比較優良表現

患者さまを誤認させる恐れがあるため、医院の面積やスタッフの人数、医療サービスの内容など、他の整形外科医院との優位性を訴求することが禁じられています。

また、客観的な事実であったとしても、他の医院よりも優秀性を示すため、「日本一」「No.1」「最高」といった表現を用いることができません。

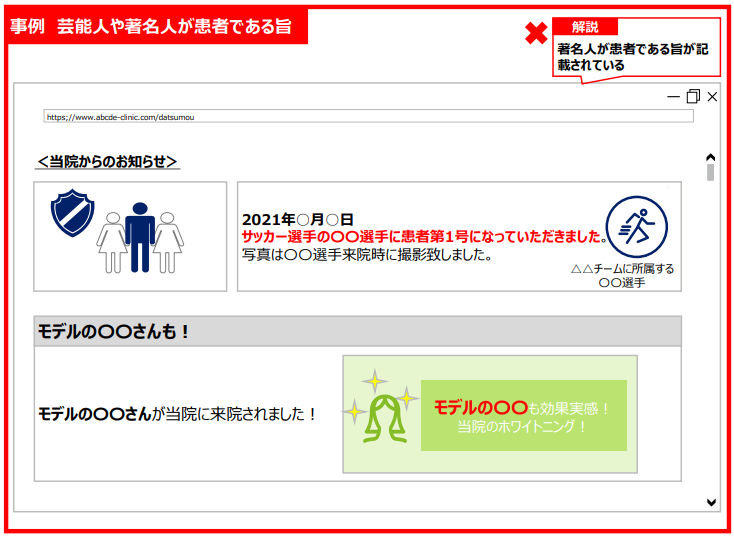

ほかにも、著名人との関係をアピールする内容も患者さまへの不当な誘引とみなされて、医療広告として認められないことを留意しておきましょう。

【具体的な禁止表現】

・「他の医院よりも、当院のほうが治療実績が豊富です」

→ 他の整形外科医院よりも優れている点を訴求している

・「日本で唯一、当院だけで受けられる最先端の手術」

→ 他の医療機関に比べて優秀性を示している

・「当院は人気俳優の〇〇さんからも推薦されています」

→ 著名人との関連性を主張している

【参照データ】

厚生労働省|医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)

3. 誇大表現

患者さまの心証や期待感を損なう可能性があるため、事実を大げさに誇張する、効果を過度に強調する、科学的な根拠を示していないといった誇大表現が禁止されています。具体的な禁止表現の例は、以下のとおりです。

【具体的な禁止表現】

・「たった1回の治療で肩こりが解消!」

→ 治療効果には個人差があるにもかかわらず、効果を過度に強調している

・「当院の治療法は副作用が一切なく、安全です」

→ どんな治療でも副作用や合併症が起こる確率が0%とは断定できない

・「関節性膝関節症に驚きの効果!」

→ 科学的な根拠がない表現を用いている

仮に、誇大表現を用いた場合、事実とは異なることから患者さまに不満を抱かせる原因になるだけでなく、整形外科医院の口コミ評価を下げることにもなるため、正しい情報をしっかりと伝えることが大切です。

【参照データ】

厚生労働省|医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)

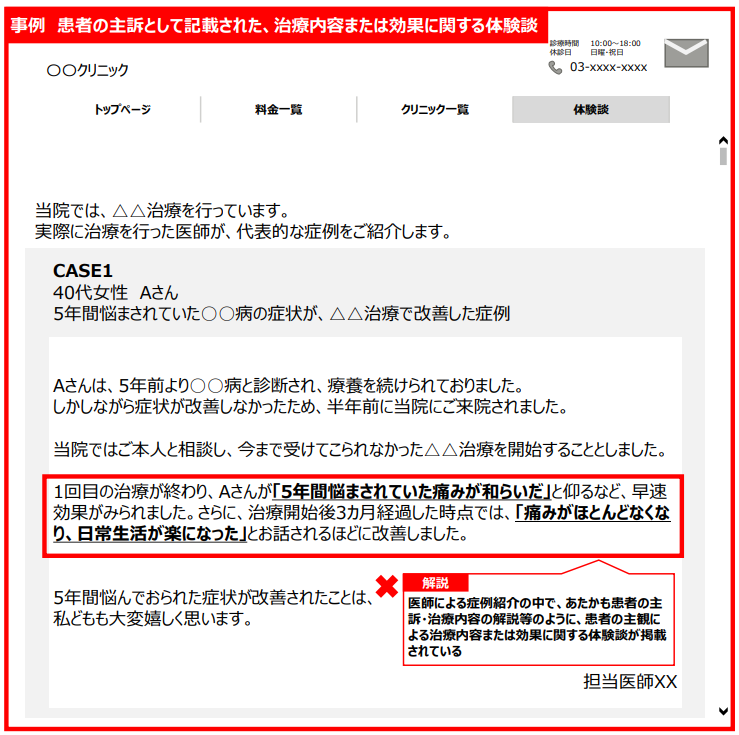

4. 体験談・ビフォーアフター写真

個々人の症状によって大きく異なるうえ、すべての方に該当するとは限らないため、原則として患者さまの体験談や治療前後の写真を掲載することが禁止されています。

患者さまのビフォーアフター写真を掲載する場合、治療の内容や期間、回数、費用、リスク、副作用といった詳細な情報がなければ、虚偽表現とみなされることを留意しておきましょう。

【具体的な禁止表現】

・患者さまの声「変形性膝関節症で悩んでいましたが、〇〇クリニックで手術を受けてから、趣味の登山を楽しめるようになりました!」

→ 個人の主観にもとづいた治療効果に対する評価で、あらゆる方に同様の効果や結果が保証されるわけではない

・「施術前(杖をついて歩く写真)→施術後(元気に走る写真)」

→ 写真のみで詳細な情報を併記しておらず、治療効果を過度に期待させる

【参照データ】

厚生労働省|医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)

5. 品位を損なう表現

医療機関にとって重要なひとつである患者さまからの信頼を失うため、浅はかな表現や記述が禁じられています。とくに、以下のようなケースが品位を損なう表現とみなされることを理解しておきましょう。

・治療費を強調する内容

・医療内容とは無関係の情報による誘引

・不真面目な、または騒がしい表現

【具体的な禁止表現】

・「期間限定で〇〇手術を〇〇%OFFで受けられます!」

→ 治療費の安さを過度に強調する

・「今なら受診者全員に素敵なプレゼントをお渡しします」

→ 医療内容ではなく物品の贈呈で誘引している

・「医療機関や治療法をユーモラスなイラストや不適切な音楽などを用いて紹介する」

→ 医療の品位を欠く表現を用いている

6. 公序良俗違反

医療の品位や信頼を損なうため、公の秩序や善良の風俗に反する差別的な内容をはじめ、わいせつまたは残虐なイラストや動画を用いることが禁止されています。

【具体的な禁止表現】

・国籍や性別などによって揶揄したり、優劣をつけたりするイラスト

→ 差別を助長する内容と判断される

・重度の外傷や炎症を強調する画像

→ 恐怖心を与えるような残虐性が見られる

7. 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容

医療広告を手掛ける際、医療法や医療広告ガイドラインに加えて、薬機法や健康増進法、景表法、不正競争防止法で禁止されている内容も用いることが認められていません。

例えば、薬機法によって医療機関や医薬品の名称をはじめ、効果や効能、性能について虚偽や誇大になる表現が規制されています。

【具体的な禁止表現】

肩こりの方には〇〇〇(医薬品名)を処方します

→ 医薬品の名称は医療広告の規制対象になっている

ここまでで解説してきた7つの禁止表現については、医療広告ガイドラインをはじめ、医療ガイドラインに関するQ&A、医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)などでも具体的な事例を確認できます。

それらをもとに、自院のホームページやインターネット広告、SNSに医療法や医療広告ガイドライン、その他の法律やガイドラインで禁止されている内容や表現を用いていないか、しっかりとチェックしながら、制作や運用をしていくことが重要です。

【参照データ】

厚生労働省|医療広告ガイドライン

厚生労働省|医療広告ガイドラインに関するQ&A

厚生労働省|医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)

医療広告ガイドラインでの広告可能事項と限定解除要件

これまでの解説から、医療広告にはどのような要素を掲載できるか不安になっている整形外科医院の開業医や経営者も多いのではないでしょうか。

そのような方のために、医療ガイドラインで認められている広告可能事項や、特定の要件を満たせばその事項以外にも表現できるようになる限定解除要件について解説します。

広告可能事項とは

広告可能事項とは、医療広告ガイドラインにおいて、整形外科医院を含め医療機関が患者さまに客観的かつ正確な情報を提供するために掲示や広告の中で認められている事項のことです。チラシや看板、テレビCM、ホームページ、インターネット広告、SNSなど広告と見なされる媒体には、広告可能事項で定められた範囲の内容を用いることができます。

整形外科医院を含め医療機関が広告をできる内容は以下の15事項です。これらを記載する場合、一つひとつではなく、一定のグループとしてまとめる規定方式で表記する必要があります。

1. 医師である旨

2. 診療科名

3. 医療機関の名称、電話番号、所在の場所を表示する事項、管理者の氏名

4. 診療日若しくは診療時間、予約による診療の実施の有無

5. 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた医療機関または医師である場合には、その旨

6. 医師少数区域経験認定医師である場合には、その旨

7. 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨

8. 医療機関における施設、設備に関する事項、従業員の人員配置等

9. 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門性に関する認定資格名

10. 医療に関する相談や安全、個人情報を適正に取り扱うための措置、医療機関の管理または運営に関する事項

11. 紹介可能な他の医療機関等の名称や、他の医療機関と共同利用をする設備または医療機器等に関する事項

12. ホームページのURLや電子メールのアドレス、入院診療計画や退院療養計画書など医療情報を提供するための内容等

13. 医療機関で提供される医療内容に関する事項

14. 手術件数、平均入院日数、平均外来患者数等、医療に関して適切に選択できる事項

15. その他、上記1~14.に準じんて厚生労働大臣が定める事項

【参照データ】

厚生労働省|医療広告ガイドライン

限定解除要件とは

広告可能事項だけでは、患者さまに十分な情報を提供できず、適切な医療の選択を妨げる可能性があります。そのため、患者さまが自ら情報を求めてアクセスするウェブサイトなどに限り、特定の要件をすべて満たすことで、広告可能事項以外の内容も掲載できる制度があります。それが医療広告ガイドラインの中にある限定解除要件です。

限定解除要件は、以下の4つになります。

1. 患者さまが自ら求めて入手するホームページ、メルマガ、パンフレットなどであること

2. 電話番号、電子メールのアドレスなどお問い合わせ先を明記すること

3. 治療の名称、内容、期間、回数、総額費用など自由診療に関する詳細な情報を提供すること

4. 合併症、副作用、治療の失敗の可能性など自由診療のリスクに関する情報を提供すること

限定解除要件を活用することで、再生医療やヒアルロン酸注射などの自由診療を強みとする整形外科医院は、治療の詳細や客観的な実績を患者さまに伝えられるため、新たな患者さまを獲得できる可能性があります。

【参照データ】

厚生労働省|医療広告ガイドライン

限定解除要件を満たした場合に可能になる広告内容

4つの限定解除要件を満たした場合、整形外科医院では以下の内容を広告できるようになるため、医院の特徴や治療の専門性を伝えやすくなります。

・再生医療や手術療法による治療前後の写真の掲載

※ただし、一つひとつの症例に対して限定解除要件の3.と4.に関する情報を必ずセットで記載する必要がある

・医院全体もしくは、医師1名当たりの手術件数の掲載

※ただし、対象期間を明記するうえ、客観的にそれを実証できる根拠が必要

・法令上、根拠のない「膝関節専門外来」「スポーツリハビリセンター」などの専門性や部門名の表現

ただし、限定解除要件を満たしても、「虚偽表現」「比較優良表現」「誇大表現」「体験談」などの医療広告ガイドラインで禁止されている表現を広告に用いることができません。

あくまでも、広告可能事項の「限定」が解除されるだけであり、禁止事項が解除されるわけではない点に注意しましょう。

最新の医療広告ガイドラインで注意すべきポイント

医療広告ガイドラインは、新たな治療法の登場やSNSへの規制に合わせて、常にアップデートされています。とくに、整形外科の中で注目度が高まっている再生医療や、日常的な情報発信ツールになっているSNS、動画に対する規制は年々厳しくなっており、「昨年の情報だから大丈夫だろう」と油断した結果、大きな違反を犯してしまうことも少なくありません。

ここでは、整形外科医院の開業医や経営者が、最新の医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)の中で、とくに注意すべきポイントを解説します。これらのポイントを押さえ、リスクを最小限に抑えながら効果的にホームページやインターネット広告、SNSを活用していきましょう。

再生医療に関する表現

再生医療は変形性関節症などに対する新たな治療法として注目されているため、その広告表現が厳しく規制されています。広告をする際は、以下の2点に留意することが重要です。

誇大表現の厳禁

「細胞を注入するだけで完全に膝の痛みが消える」「股関節が若い頃と同等になる」など科学的根拠がなかったり、効果を断定したりする表現は、虚偽広告や誇大広告として厳しく禁止されます。

再生医療の効果は個人差があるため、「〇〇といった改善が期待できます」など、限定的な表現に留めることが必要です。

限定解除要件の厳守

再生医療は高額な自由診療であるため、ホームページなどで情報を発信する場合、4つの限定解除要件を、メリットと同等の分量で明記しなければなりません。

SNS・動画の投稿内容

Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSや動画プラットフォームは、医療広告の規制対象となる媒体です。リアルタイムに発信できる利便性から、医療広告ガイドラインをもっとも違反しやすくなっているため、注意が必要です。

口コミ・体験談の規制

患者さまが自発的にSNSに投稿した口コミや体験談を、整形外科医院が引用したり、リポスト(リツイート)したりすると、自院の広告と見なされるため、その手法を避けなければなりません。

限定解除要件を適用する難しさ

InstagramやYouTubeで展開するショート動画には、治療の費用やリスクなど限定解除要件をすべて盛り込むことが困難です。そのため、SNSに投稿するなら、広告可能事項の掲載に留めておくのが良いでしょう。

詳細な情報を発信したい場合は、必ず限定解除要件を満たした自院のホームページへ誘導することをおすすめします。

インフルエンサー利用の禁止

SNSや動画媒体で、著名なインフルエンサーを利用して広告することが禁じられています。自院で治療を受けさせて、その体験談を広告にした際、医療広告として禁じられている体験談や比較優良表現として判断される可能性があるため、留意することが大切です。

医療広告ガイドラインに抵触した場合とその対処法

医療広告ガイドラインをすべて把握するのは困難なため、どれほど注意しながらホームページやSNSを運用しても、意図せずに抵触してしまうケースも少なくありません。

仮に、ガイドラインの違反を指摘された場合、迅速かつ適切な対処をすることが大切です。そのまま放置したり、適切に対処しなかったりすれば、行政処分や罰金だけでなく、社会的な信用を失うことになります。

ここでは、医療広告を監視している機関や、医療広告ガイドラインに抵触した場合に整形外科医院がすべき対処策、最悪のケースである罰則について解説しますので、リスクマネジメントの一環としてご確認ください。

医療広告の監視者

整形外科医院のホームページやインターネット広告、SNSなどが医療広告ガイドラインに抵触していないか、以下の機関や人たちによって監視されています。

医療機関ネットパトロール

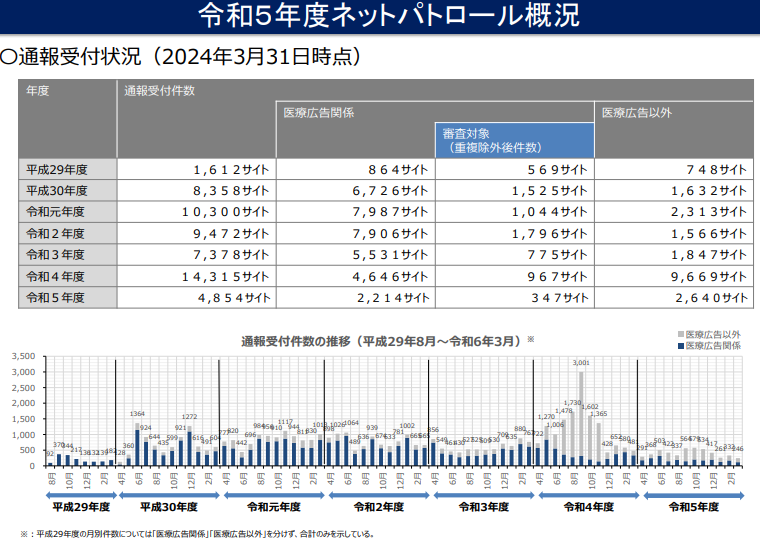

厚生労働省が医療等に係るウェブサイトの監視体制強化事業として「医療機関ネットパトロール」をスタートしました。現在、委託業者のデロイト トーマツ コンサルティング合同会社を介して、整形外科医院のホームページやインターネット広告、SNSなどが監視されています。

厚生労働省によると、医療広告関係の通報受付件数は令和5年度が2,214件でした。そのうち347件が審査対象になっており、医療機関ネットパトロールから改善を要求されたり、地方自治体から指導を受けたりした整形外科医院もあることが予想されます。

【参照データ】

厚生労働省|ネットパトロール事業について(令和5年度)

国民

毎週金曜日、厚生労働省はX(旧Twitter)を通じて、国民が医療広告ガイドラインに則っていない医療機関のホームページやSNSなどを見つけた場合、医療機関ネットパトロールに通報するように呼びかけています。

その結果、国民も整形外科医院のホームページやインターネット広告、SNSなどを監視するようになり、ガイドラインの違反が発覚するようになっています。

ガイドライン違反の指摘を受けた場合の対処法

地方自治体から医療広告ガイドラインの違反を指摘された場合、以下のステップで迅速に対応することが大切です。

ステップ1. 事実確認と情報収集

まず、対象となる医療広告、表現をはじめ、該当する医療広告ガイドラインの禁止表現を正確に把握します。指摘内容の把握や理解ができない場合は、地方自治体の担当者に確認しましょう。

ステップ2. 即時の公開停止や表現修正

対象となるホームページやインターネット広告、SNSなどを直ちに公開を停止する、または表現を修正、削除しましょう。

ステップ3. 再発防止策の周知

「なぜ原因が起きてしまったか」を分析し、その結果を踏まえて「今後どのように再発を防止するか」という具体的な施策を打ち出します。さらに、その事実を医院のスタッフに周知したうえで、指導やチェック体制を強化することが大切です。

ステップ4. 専門家への相談

仮に、地方自治体からの指摘内容について異議がある場合、医療広告に詳しい弁護士やコンサルタントに相談し、的確なアドバイスを得ることも有効です。

対処しなかった場合の罰則

地方自治体からの指摘や命令に対して、そのまま放置してしまうと、整形外科医院は罰則を受ける恐れがあるため、注意しなければなりません。

医療ガイドラインによると、報告命令または立入検査を拒んだ場合、20万円以下の罰金が科せられます。また、中止命令または是正命令に従わない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金が科せられることをしっかりと把握しておきましょう。

【参照データ】

厚生労働省|医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに抵触しないためのポイント

整形外科医院の開業医や経営者がホームページやインターネット広告、SNSなどを手掛ける場合、医療広告ガイドラインの対策を講じることが大切です。ここでは、医療広告ガイドラインに抵触しないための3つの方法を紹介します。

チェックリストの作成、運用

ホームページやSNSで日常的に情報を発信する場合、院内で医療広告ガイドラインを遵守するためのチェックリストを作ることをおすすめします。広告可能事項や医療広告ガイドラインで禁止されている表現を一覧にし、そのリストと新たな情報を必ず複数の医院スタッフが付け合わせて、問題がなければ発信するというプロセスにすると効果的です。

また、再生医療やヒアルロン酸注射など自由診療について広告する際には、治療の名称や期間、回数、費用、リスクなどの項目も加えると良いでしょう。

医療広告に関して経験豊富な専門家への依頼

ホームページやランディングページ(LP)の運用、大きな予算規模のインターネット広告の出稿、再生医療やヒアルロン酸注射などの自由診療の開始といった際には、医療広告ガイドラインに関する知識や経験がある弁護士やコンサルタントに監査を依頼しましょう。

客観的な視点から、医院スタッフが見逃していた点や潜在的なリスクについて指摘を受けられるため、未然に医療広告ガイドラインの違反を防げます。

医療広告ガイドラインの最新版への対応

医療広告ガイドラインは、SNSへの規制や新たな治療法の登場に合わせて随時改訂されています。とくに、厚生労働省が「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」を改訂した場合、新たなルールの解釈や違反事例などが更新されるため、速やかに確認し、院内のチェックリストや広告表現を更新する必要があります。

【参照データ】

厚生労働省|医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)

まとめ

本記事では、整形外科医院の開業医や経営者に向けて、医療広告ガイドラインの概要から禁止表現、対策までを紹介してきました。しかし、医療広告ガイドラインは随時改訂されているため、2026年以降に最新版が公表される可能性もあります。

ホームページやインターネット広告、SNSを運用する整形外科医院は、常に厚生労働省から公表される「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」をはじめ、「医療広告ガイドラインに関するQ&A」「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」に注視しておくことが大切です。

医療広告ガイドラインを単なる「障害」ではなく、「患者さまからの信頼を得るための基準」として捉えて医療広告を行うことで、社会的な信用を得られるだけでなく、集患や増患にもつながるでしょう。