コラム(開業医向けサイト)

なぜ病院・クリニックでキャッシュレス決済が進まないのか?整形外科開業医が知るべき現状と対策

利便性や効率性などの観点から、キャッシュレス決済は多様な業種で導入が広がっています。しかし、医療機関においてはキャッシュレス決済の利用が進まず、依然として現金での支払いが一般的です。なぜ、医療の現場ではキャッシュレス決済が普及しにくいのでしょうか。

この記事では、病院やクリニックを経営する医師向けに、医療機関でキャッシュレス決済が普及しない背景と課題、導入を検討する際に知っておくべきポイントを詳しく解説します。クリニックを開業する際に知りたい、キャッシュレス決済を導入するメリットも解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

この記事でわかること

・病院におけるキャッシュレス・クレジットカード決済導入の最新動向と実態

・医療機関に特有の導入障壁(保険診療・レセプトとの関係・決済手数料等)

・キャッシュレス決済導入によるメリット(患者利便性・業務効率化・感染症対応)とデメリット(コスト・システム整備・運用負荷)

・整形外科クリニックが導入検討する際の具体的ステップとチェックポイント

・キャッシュレス決済を通じて、地域医療・クリニック経営における差別化戦略としての活用方法

医療機関のキャッシュレス化の現状

キャッシュレス化推進は、経済産業省の「キャッシュレス・ビジョン」で目標を掲げたことをきっかけに、本格的な取り組みが開始されました。キャッシュレス化を推進している中、コンビニやスーパー、飲食店では現金を使う機会がめっきり減りました。

しかし、病院やクリニックではいまだ現金払いが主流であり、患者の中には「なぜクレジットカードが使えないんだろう」と感じている方も少なくありません。この現状は、データからも明らかです。

他業界と比較した医療機関の導入率の低さ

厚生労働省が2024年に行った調査によると、医療機関のキャッシュレス決済の導入状況は、「導入している」と回答したのはクレジットカード64.5 %、QRコード決済6.8%、そのほかの電子マネーでは8.8%という結果でした。

飲食店やサービス業など、キャッシュレス化と親和性の高い業種では導入率が高まっていますが、医療分野ではキャッシュレスの導入が進んでいるとは言えない状況のようです。

整形外科クリニックでもこの傾向は同様で、特に小規模なクリニックほど現金決済が中心となっているケースが多く見られます。一方で、都市部のクリニックや、リハビリテーションなど継続的な通院を必要とするクリニックでは、患者の利便性向上を目指し、導入に踏み切るところも増えてきています。

【参照データ】

厚生労働省「医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査 結果報告書」

患者のニーズと現実のギャップ

患者側の視点に立つと、キャッシュレス決済への期待は高まっています。

①高齢患者の増加と支払い方法への期待

整形外科の患者層は高齢者が多い傾向にあります。以前は「高齢者は現金志向」とされていましたが、最近では高齢者もスマートフォンを使いこなし、キャッシュレス決済に関心を持つ方が増えています。また、認知症の患者の支払いトラブルを防ぐため、ご家族がキャッシュレス決済を希望するケースも少なくありません。

②コロナ禍での非接触決済への関心の高まり

新型コロナウイルスのパンデミックを経て、衛生観念が大きく変化しました。現金の受け渡しに伴う接触リスクを避けたいというニーズが高まり、非接触型の決済方法への関心は一気に加速しました。

このような患者のニーズと、現行のクリニックのシステムとの間には、依然として大きなギャップが存在します。

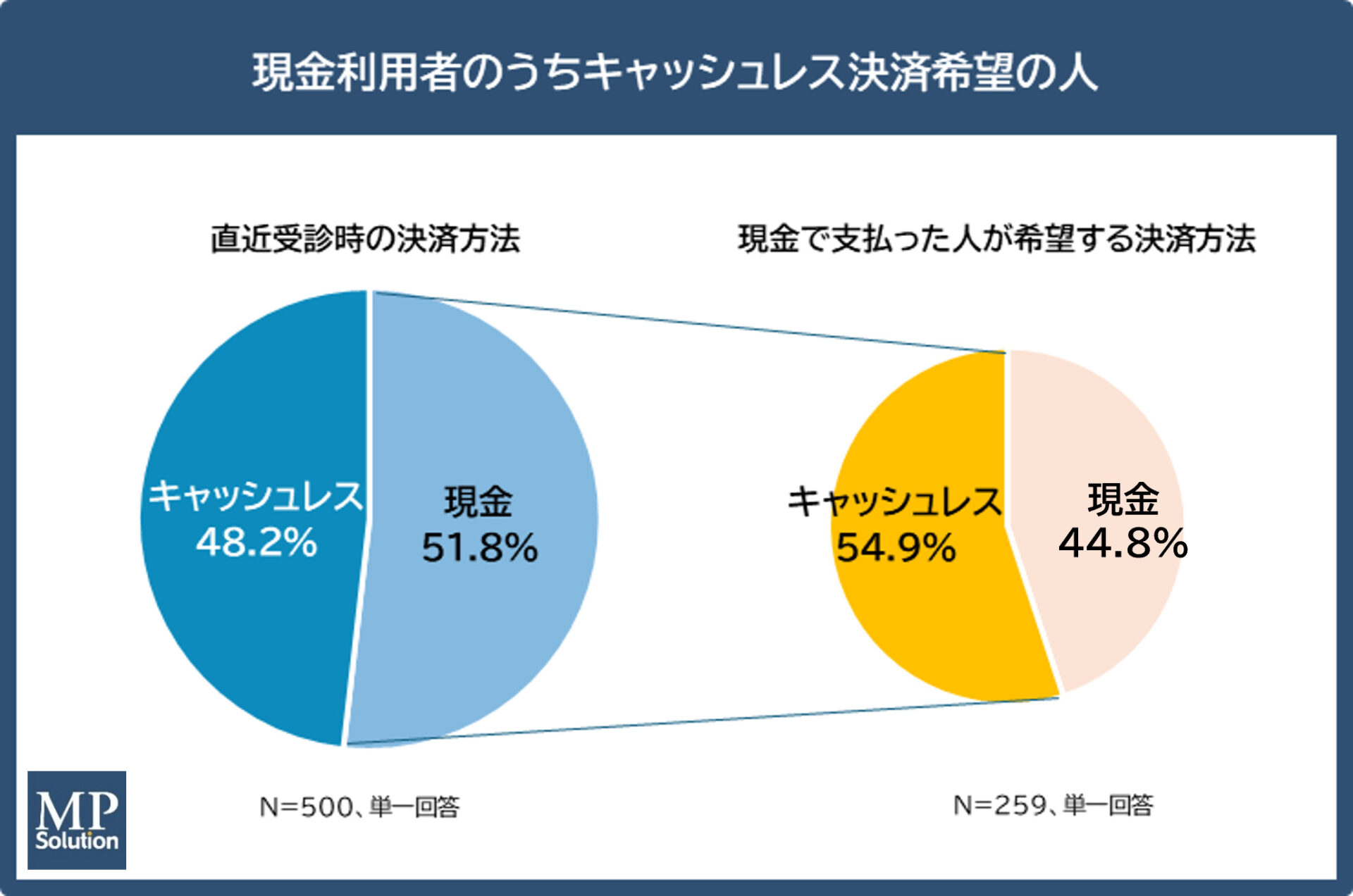

病院・クリニックで「キャッシュレス決済を使いたい」ニーズは増加

株式会社エム・ピー・ソリューションが病院やクリニックを利用する男女500名を対象に行った調査によると、現金で支払った人の半数の54.9%が「キャッシュレス決済を使いたい」と望んでいるようです。

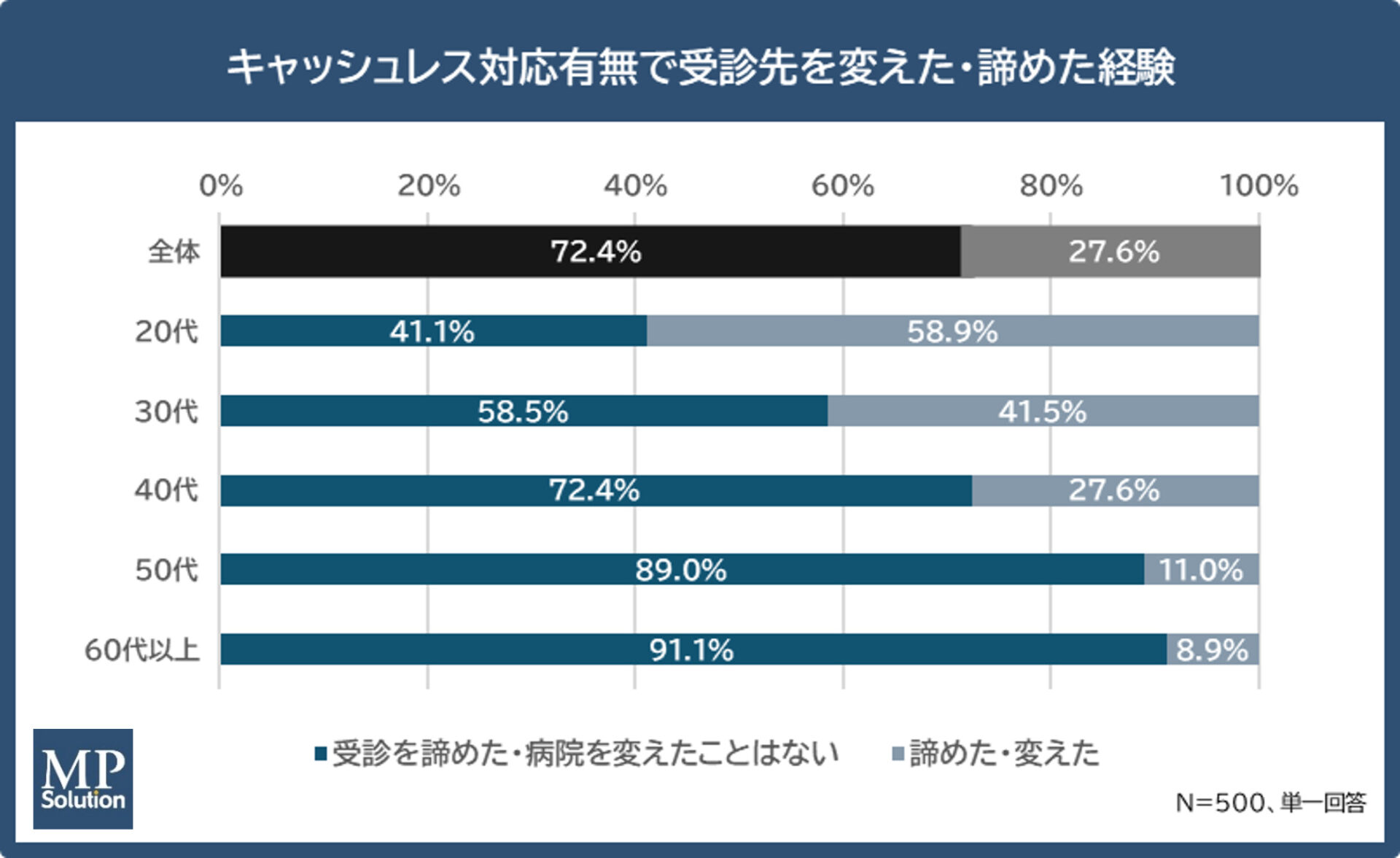

また、受診先がキャッシュレス決済に対応していなかったため、受診先を変えた人は27.6%でした。このうち、20代・30代で現金支払いのみの病院での受診を諦めたと回答した人は40%以上でした。若い人ほど、病院選びにおいて、キャッシュレス決済の有無を重視していると考えられます。

【参照データ】

株式会社エム・ピー・ソリューション|【関東圏の医療機関における決済実態調査】

病院・クリニックでキャッシュレス決済が進まない5つの理由

医療現場におけるキャッシュレス決済のニーズは高まっていますが、現金しか使えず不便を感じている人も多いようです。なぜ、このようなギャップが生まれてしまうのでしょうか。キャッシュレス決済が進まない5つの理由を解説します。

1. 決済手数料の負担が重い

キャッシュレス決済を導入するうえで、最も大きな障壁となるのが決済手数料です。 通常、決済額の2〜3%が決済代行会社やクレジットカード会社に支払われます。

整形外科の保険診療は、国が定めた診療報酬制度に基づいており、基本的に薄利多売のビジネスモデルです。数千円の診療費からさらに数%の手数料が引かれることは、経営に大きな影響を与えかねません。

また、整形外科特有の高額治療費での手数料負担が足枷になる場合も考えられます。例えば、自己負担額が数十万円に上る自費診療(例:PRP療法、高額な装具代など)の場合、手数料は数千円から一万円を超えることもあります。この手数料を誰が負担するのか、という問題は導入の大きな課題となります。

2. 初期導入コストと運用負担

キャッシュレス決済の導入には、手数料以外にもコストがかかります。

端末導入費用とシステム連携コスト

決済端末の購入費用や、システムの初期設定費用が発生します。複数の決済ブランドに対応したマルチ決済端末を導入する場合、そのコストはさらに膨らみます。

スタッフの教育・研修負担

新しいシステムを導入するには、スタッフへの操作方法の教育が不可欠です。決済時のエラー対応やトラブル時の対処法など、研修にかかる時間と労力も無視できません。

レセコンとの連携における技術的課題

多くのクリニックでは、レセプトコンピューター(レセコン)と呼ばれる、医療事務スタッフが保険請求に必要な「レセプト(診療報酬請求明細書)」を作成するためのシステムを導入しています。キャッシュレス決済端末とレセコンが連携しない場合、手作業での二重入力が発生し、業務が煩雑になります。

3. 入金サイクルの遅延問題

現金払いの場合、その日の売上はその日のうちに手元に入ります。しかし、クレジットカードやQRコード決済は、売上から数日〜数週間後にまとめて入金されるのが一般的です。

診療費の入金サイクルが遅れることは、医療機器のリース料やスタッフの給与など、日々の支払いに備える資金繰り計画に狂いが生じる可能性があります。小規模なクリニックの場合、キャッシュ・フローに直接影響を及ぼすことも考えられるため、心配される先生も少なくないでしょう。

高額な医療機器を導入する際、資金繰りはより一層重要になります。入金遅延は、将来的な設備投資計画に影響を与える可能性も否定できません。

4. 高齢患者層の現金志向

整形外科の患者層に多い高齢者の中には、長年の習慣から現金での支払いを好む傾向があります。

また、スマートフォンや決済アプリの操作に不慣れなため、キャッシュレス決済を敬遠する方も少なくありません。

患者の家族が代わりに支払いを行う場合、家族のクレジットカードやQRコード決済を使っても良いのかという疑問や、領収書の宛名はどうすべきか、といった複雑な問題も発生します。

5. 医療業界特有の慎重性

医療機関は、患者の命と健康を預かる性質上、新しいシステムの導入には慎重にならざるを得ません。

診療報酬制度との兼ね合いで言えば、診療費は厚生労働省が定める厳格なルールに基づいており、支払い方法の変更が不正請求と見なされるリスクを懸念する声もあります。

個人情報保護への配慮も不可欠です。決済システムを導入する際、患者の個人情報や決済情報がどのように扱われるのか、セキュリティ面での不安がつきまといます。

また、トラブル発生時の対応に不安を抱える先生もいるでしょう。決済時のシステムトラブルや通信障害が発生した場合、会計業務が滞り、患者に迷惑をかけてしまうことへの懸念も大きな要因です。

キャッシュレス決済が進まないことのデメリット

「別にキャッシュレス決済を導入しなくても、現金で問題ないのでは?」と感じる先生もいらっしゃるかもしれません。しかし、キャッシュレス化が進まないことで、以下のような潜在的なデメリットが生じていることを認識しておく必要があります。

ここでは3つのデメリットについて解説します。

1. 業務効率化の機会損失

現金払いは、目に見えるコスト以外にも、見えない「時間コスト」を発生させています。

まず、現金管理業務の負担があります。毎日の現金売上の集計、レジの金額確認、銀行への入金作業など、現金管理には多くの時間と労力がかかります。

次に、釣銭準備・売上管理の手間も見えないコストです。釣銭の準備や売上の計算、日報の作成など、手作業で行う業務はスタッフの負担を増やし、ほかの重要な業務に割く時間を奪います。

そして、レジ締め作業の時間コストも挙げられます。 診療時間終了後のレジ締め作業は、スタッフの残業につながることもあり、人件費の増加にもつながりかねません。

2. 患者満足度への影響

支払い方法の選択肢の少なさが、クリニックを変更されてしまうリスクを招きかねません。ほかのサービスでは当たり前になりつつあるキャッシュレス決済が利用できないことは、患者の利便性を損ないます。「現金を持ち歩きたくない」「手持ちの現金が足りない」といった患者にとって、不便さは不満につながるケースもあるでしょう。

現金での受け渡しは、クレジットカード決済などに比べて時間がかかる傾向があります。特に混雑時には会計待ち時間が長くなり、患者のストレスを増大させます。

また、他院との競争力格差に影響を及ぼすことも考えられます。近くにキャッシュレス決済を導入しているクリニックがあれば、患者は利便性の高いそちらを選ぶ可能性があります。特に若年層の患者にとっては、決済方法はクリニックを選ぶ際の重要な判断基準のひとつになりつつあります。

3. 感染症対策の観点

キャッシュレス決済は、現金の受け渡しによる接触リスクを低減します。紙幣や硬貨には、目に見えない多くのウイルスや細菌が付着している可能性があります。現金の受け渡しは、医療機関において感染リスクを高める行為のひとつとなり得ます。

QRコード決済や非接触IC決済は、端末に触れずに支払いができるため、衛生的な観点からも大きなメリットがあります。

整形外科クリニックでキャッシュレス導入を成功させるポイント

キャッシュレス決済のデメリットを理解したうえで、「やはり導入すべきか」と感じた先生もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、整形外科クリニックがキャッシュレス決済導入を成功させるための具体的なポイントを解説します。

1. 段階的導入のススメ

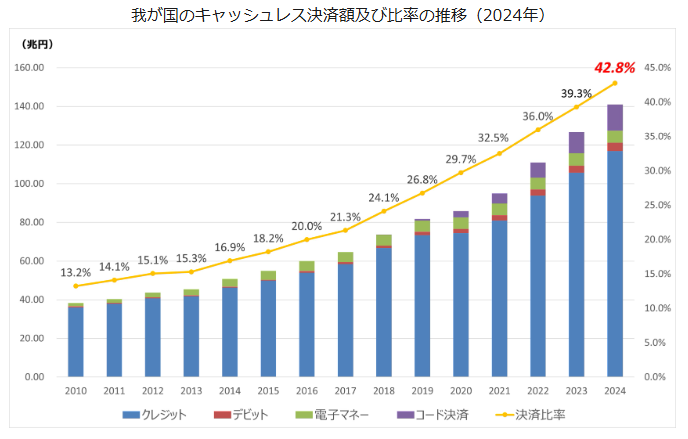

キャッシュレス決済の種類は、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード/バーコード決済の4種類が挙げられます。すべての決済方法を一度に導入するのではなく、段階的に始めることでリスクを最小限に抑えられます。経済産業省が発表した2024年のキャッシュレス決済比率の算出結果によると、クレジットカードが82.9%と、全体の8割ほどをクレジットカード利用が占めています。

まずは、キャッシュレス決済で最も普及しているクレジットカードから導入するのが確実な方法と言えるでしょう。

次に考えるのは、患者層に応じた決済手段の選択です。高齢患者が多いクリニックであれば、QRコード決済よりもクレジットカードや交通系ICカードの導入を優先する方が、患者の利便性向上につながります。

導入初期は、スタッフも患者も操作に戸惑うかもしれません。事前にスタッフ研修を徹底し、患者には院内掲示や口頭で丁寧に説明することで、スムーズな移行を促せます。

【参照データ】

2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました (METI/経済産業省)

2. 手数料を抑える方法

日本医師会によるアンケート調査では、「手数料等の運用費用(ランニングコスト)が発生する」ことがキャッシュレス決済導入時の課題と感じるクリニックが7割もいることが分かりました。

このように手数料はキャッシュレス化の最大のネックですが、工夫次第で負担を軽減できます。

決済代行会社によって手数料や初期費用、月額費用は大きく異なります。複数の会社から見積もりを取り、自院の経営状況に合った会社を選びましょう。

一部の決済代行会社は、医療機関向けに特別に低い手数料率を設定している場合があります。そうしたサービスを積極的に利用することも検討してください。

決済代行会社が提供する医療機関向けプランの中には、手数料率1%台というサービスもあります。

| サービス | 手数料 |

| 日本医師会向けキャッシュレスサービス | VISA、Mastercardの場合、1.45% |

| EPARKペイメントサービス | 医科・歯科の場合、1% |

| stera pack forクリニック | 1.5% ※サービス利用料として月額3,300円(税込)が発生 |

| クロンスマートパス | 1.5% ※サービス利用料として月額3,300円(税込)が発生 |

月間の決済額が一定額を超える見込みがある場合は、決済代行会社と料率の交渉ができることもあります。決済手数料のほか、サービス利用料や端末初期費用、振込手数料などが発生するものもあるので、決済代行会社のWebサイトを確認し、問い合わせることをおすすめします。

【参照データ】

「医療機関におけるキャッシュレス決済についてのアンケート結果概要について」

3. レセコン連携で業務効率化

キャッシュレス決済を導入する最大のメリットは、業務効率化です。このメリットを最大限に享受するためには、レセコンとの連携がカギとなります。

手数料の安さばかりに目を向けず、新しい決済システムを導入する前に、現在使用しているレセコンとの連携が可能か、必ず確認しましょう。

連携が可能なシステムであれば、会計金額が自動で決済端末に反映され、売上も自動で管理されます。これにより、入力ミスや二重入力のリスクを減らせるでしょう。

会計ソフトと連携できるシステムであれば、経理業務も大幅に効率化できます。

4. 患者への配慮とサポート

整形外科の患者層は高齢者が多く、デジタル機器の扱いに不慣れという場合が想定されます。慣れない高齢患者には、スタッフが丁寧に操作をサポートする体制を整えましょう。

無理にキャッシュレス決済に一本化せず、現金払いも選べるようにすることで、患者の選択肢を奪うことなく、スムーズな移行が可能です。

院内に「〇〇カード、〇〇ペイが使えます」といった分かりやすい案内を掲示することで、患者は安心して来院できるでしょう。

病院・クリニックでキャッシュレス化が加速する可能性が高い

キャッシュレス化は一過性のトレンドではなく、今後の医療業界のスタンダードになる可能性を秘めています。

国の政策とキャッシュレス推進

キャッシュレス決済比率は年々増加傾向にあります。政府は、「成長戦略フォローアップ」で2025年までにキャッシュレス決済比率を40%に引き上げる目標を掲げていましたが、2024年のキャッシュレス決済比率は42.8%となり、目標を前倒しで達成しました。

キャッシュレス決済の普及には、さまざまな要因が考えられます。過去にペイペイなどが実施したポイント還元キャンペーンは、キャッシュレス決済への関心を高める大きなきっかけとなりました。今後も同様の政策が実施される可能性は十分にあります。

将来的に、医療機関向けのキャッシュレス決済導入に対する補助金や税制優遇措置が設けられる可能性もあります。国の動向を注視しておくことが重要です。

【参照データ】

2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました (METI/経済産業省)

他院との差別化要素として

キャッシュレス決済の導入は、他院との差別化を図る強力な要素となります。

支払い方法の選択肢が増えることは、患者の利便性を高め、サービス品質の向上につながります。これは、クチコミや評判を通じて新たな患者の集患にもつながることが期待できます。

クチコミ・評判にもプラスに働く可能性があります。「あそこのクリニックはキャッシュレス決済が使えて便利だった」というクチコミは、特に若い世代にとって大きな来院動機となるでしょう。

DX化の第一歩として

キャッシュレス決済の導入は、クリニックのDX(デジタルトランスフォーメーション)の第一歩となり得ます。

決済情報が電子カルテに自動で連携されることで、会計と診療のデータが統合され、よりスムーズな情報管理が可能になります。

オンライン診療では、対面での現金受け渡しができません。キャッシュレス決済システムは、オンライン診療を導入するうえで不可欠な要素です。

すでにクリニックを経営されている先生の場合、将来的な院内システムの統合化を検討されているケースもあるでしょう。キャッシュレス決済導入をきっかけに、予約システム、オンライン問診票、電子カルテなど、院内の様々なシステムを統合し、シームレスなクリニック運営を目指すことが可能です。

キャッシュレス決済を導入して理想の経営体制の構築を

キャッシュレス決済の導入は、単なる支払い方法の追加ではありません。それは、業務効率を向上させ、患者満足度を高め、ひいては他院との競争力を高めるための重要な経営戦略のひとつです。

全面的な導入に踏み切る前に、まずはクレジットカード決済から試すなど、リスクを最小限に抑えながら進めることが賢明です。手数料などコスト負担が導入のネックとお考えの先生は、低い手数料で利用できる医療機関向けプランなどを検討してみてはいかがでしょうか。